取引停止の判断基準|未払いが続く取引先との関係を切るタイミング

この記事は誰のため?

この記事は、以下のような状況でお困りの方に向けて書かれています:

- 何度も未払いを繰り返す取引先との取引を続けるべきか悩んでいる

- 取引を停止したいが、既存の債権が回収できなくなるのが怖い

- 取引停止の判断基準を知りたい

- 取引停止を通知する文面を知りたい

未払いが続く取引先との取引を続けることは、債権がさらに増えるリスクがあります。この記事では、取引停止の判断基準とタイミング、既存債権の回収方法を解説します。

取引を続けるリスク vs 停止するリスク

取引を続けた場合のリスク

未払いが続く取引先との取引を続けると、様々なリスクがあります。

まず、債権が増え続けます。新しい取引をするたびに、未払い額が積み上がっていくのです。

また、倒産リスクも見逃せません。相手が倒産してしまえば、全額回収不能になります。

さらに、自社の資金繰りも悪化します。入金がないのに、仕入れや人件費は発生し続けます。

そして、催促業務に時間を取られ続けます。本来やるべき業務に集中できなくなるのです。

取引を停止した場合のリスク

一方で、取引を停止すると別のリスクもあります。

既存債権が回収できなくなる可能性があります。相手が逆ギレして「もう払わない」となるケースもゼロではありません。

また、取引先を失うことで売上が減ります。特に大口顧客の場合、影響は小さくありません。

そして、ビジネス関係が完全に断絶します。将来的に関係を修復するのは難しくなります。

重要なのは、これらのリスクを天秤にかけて冷静に判断することです。感情ではなく、数字とデータで判断しましょう。

取引停止を検討すべき5つの状況

状況1: 3回以上未払いが発生している

過去の支払い実績を確認し、未払いが常習化しているかどうかを判断しましょう。

過去6ヶ月で3回以上未払いがあれば、それは常習です。過去1年で5回以上未払いがあれば、即座に取引停止を検討すべき状況です。

「たまたま」と「常習」を区別することが大切です。たまたまとは、1回のみで理由が明確な場合(担当者の異動など)です。常習とは、繰り返し発生し、理由が曖昧な場合です。

状況2: 支払い遅延の期間が長い(1ヶ月以上)

支払い遅延の期間が長い場合、相手の資金繰りが厳しい証拠です。

1ヶ月以上の遅延があれば、資金繰り悪化の可能性が高いです。2ヶ月以上の遅延となると、倒産リスクがかなり高まります。

このまま取引を続けると、債権が増え続けます。そして相手が倒産すれば、全額回収不能になってしまいます。

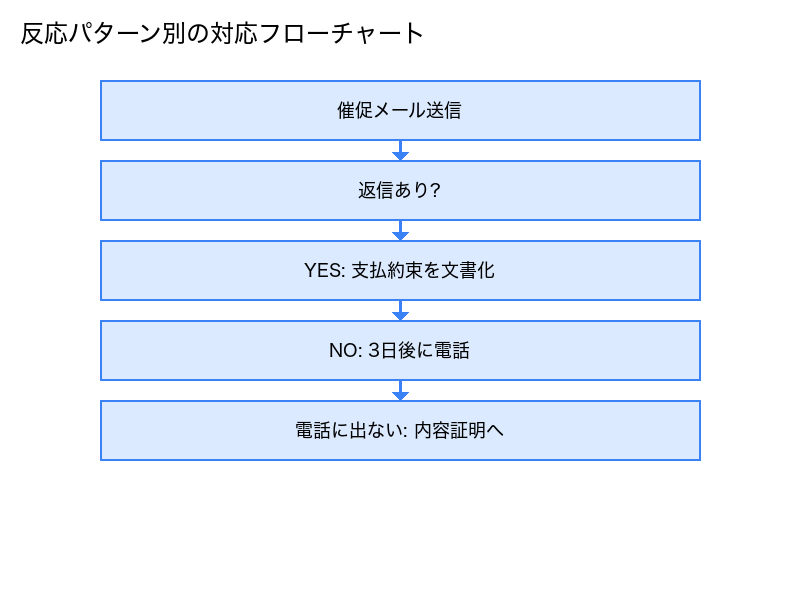

状況3: 催促に対して反応が悪い

催促に対する反応で、支払い意思の有無を判断できます。

反応が悪いパターンは、メール・電話に一切返信がない、「確認します」だけで具体的な支払い予定が言えない、折り返しの連絡が来ない、といったケースです。

逆に反応が良いパターンは、すぐに返信があって支払い予定日を明示してくれる、「今週中に支払います」と具体的に答えてくれる、そして実際に約束を守る、といったケースです。

反応が悪い場合、支払う意思がないか、少なくとも優先順位が低いと判断できます。

状況4: 相手の経営状況が悪化している

取引先の経営状況を観察し、倒産リスクを判断することも重要です。

倒産の兆候としては、従業員の退職が続く、オフィスが縮小・移転する、電話が繋がりにくい、ネット上で悪評が増えている、公式ホームページが更新されていない、といったことが挙げられます。

情報源としては、帝国データバンクや東京商工リサーチといった信用調査会社、営業担当者からの情報、業界の噂などがあります。日頃からアンテナを張っておきましょう。

状況5: 取引条件の変更を一方的に要求してくる

相手が一方的に取引条件の変更を求めてくる場合、資金繰りの悪化を示しています。

よくある要求としては、「支払期日を延ばしてほしい」「値下げしてほしい」「前払いではなく後払いにしてほしい」といったものです。

対応としては、応じる場合は条件を明確にして書面で合意することが必須です。応じない場合は、取引停止も視野に入れるべきです。

取引停止の判断基準

金額基準

未払い額が一定額を超えたら、取引停止を検討します。

基準例:

- 未払い額が自社の月商の10%以上

- 未払い額が50万円以上

- 未払い額が自社の資金繰りに影響を与える金額

期間基準

支払い遅延の期間で判断します。

基準例:

- 支払期日から1ヶ月以上経過 → 取引停止を検討

- 支払期日から2ヶ月以上経過 → 即座に取引停止

- 過去3回連続で遅延 → 取引停止

関係性基準

取引の歴史や関係性も考慮します。

考慮すべき点:

- 取引開始からの期間: 新規取引先 vs 既存取引先

- 取引額の大きさ: 大口顧客 vs 小口顧客

- 他に代替できる取引先の有無: 代替可能 vs 代替不可能

判断例:

- 新規取引先で2回遅延 → 即座に取引停止

- 既存取引先(5年以上)で初めて遅延 → 継続し様子を見る

リスク許容度

自社の資金繰り状況も考慮します。

自社の状況:

- 資金繰りに余裕がある → リスク許容度高

- 資金繰りがギリギリ → リスク許容度低

取引継続 vs 停止の判断フローチャート

Q1: 未払い額は自社の月商の10%以上?

→ YES: 取引停止を検討

→ NO: Q2へ

Q2: 過去3回以上未払いが発生している?

→ YES: 取引停止を検討

→ NO: Q3へ

Q3: 催促に対して誠実な対応がある?

→ YES: 取引継続(ただし前払い・中間払いに変更)

→ NO: 取引停止を検討

Q4: 相手が倒産しそうな兆候がある?

→ YES: 即座に取引停止

→ NO: 取引継続(様子を見る)

取引停止の通知方法

いつ通知すべきか

取引停止の通知タイミングには、大きく2つのパターンがあります。

パターン1: 未払いが解消される前に通知

相手が支払う意思がない場合や、催促しても反応がない場合、未払いが解消される前に通知します。

メリットは、債権がこれ以上増えないことです。デメリットは、既存債権の回収が困難になる可能性があることです。

パターン2: 未払いが解消された後に通知

一度未払いが解消されたものの、今後も繰り返す可能性が高い場合、解消後に通知します。

メリットは、既存債権を回収済みであることです。デメリットは、次の未払いが発生するまで債権が増える可能性があることです。

どちらを選ぶかは、状況次第です。相手の支払い意思や資金状況を見極めて判断しましょう。

通知文面の例

パターン1: 柔らかい表現

〇〇株式会社

〇〇様

いつもお世話になっております。

株式会社△△の△△です。

誠に恐縮ではございますが、

これまで数回にわたりお支払いの遅延が発生しておりますため、

今後の新規取引につきまして、一時的に見合わせていただきたく存じます。

既存のお支払いが完了し、お互いの信頼関係が回復した段階で、

改めて取引再開のご相談をさせていただければ幸いです。

何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

株式会社△△

〇〇部 〇〇

パターン2: 明確な表現

〇〇株式会社

〇〇様

今後の新規取引につきましては、

当面の間、お受けできかねます。

既存の未払い金〇〇円につきましては、

引き続きお支払いをお願いいたします。

お振込先は以下の通りです。

【お振込先】

銀行名: 〇〇銀行

支店名: 〇〇支店

口座番号: 1234567

何卒よろしくお願いいたします。

株式会社△△

〇〇部 〇〇

既存債権の回収を優先する方法

新規取引停止 + 既存債権回収の戦略

基本方針:

- 「これ以上の取引はしない」と明確に伝える

- 既存の未払い分は粘り強く回収

- 分割払いの提案も検討

取引停止を交渉カードに使う

活用方法:

- 「未払いが解消されたら取引再開を検討します」

- 相手が取引継続を望む場合のレバレッジ

メール例:

既存の未払い金〇〇円をお支払いいただければ、

取引再開を前向きに検討いたします。

ただし、今後は前払い条件に変更させていただきます。

取引停止後の対応

取引先からの反応パターン

パターン1: すぐに支払う

対応:

- 入金を確認後、取引再開を検討

- ただし、前払い条件に変更

パターン2: 「待ってほしい」と懇願

対応:

- 支払い計画の提示を求める

- 具体的な日程と金額を確認

- 書面で合意(メールでも可)

パターン3: 無視・連絡が取れなくなる

対応:

- 内容証明郵便を送る

- 法的手続きへ進む

詳しくは内容証明の書き方をご覧ください。

取引停止のリスクと対策

リスク1: 既存債権の回収が困難になる

対策:

- 取引停止と同時に内容証明を送る

- 「取引は停止するが、既存債権の回収は継続する」と明示

リスク2: 相手が逆ギレする

対策:

- 感情的にならず、ビジネスライクに対応

- 「会社の方針で決定した」と伝える

- 攻撃的な表現を避ける

リスク3: 自社の売上減少

対策:

- 代替取引先の開拓

- 未払いリスクの高い取引先に依存しない体制作り

取引再開の条件

再開を検討できる条件

- すべての未払いが解消

- 3ヶ月以上の遅延なし

- 前払い or 中間払い条件への変更

再開時の条件変更

| 項目 | 変更前 | 変更後 |

|---|---|---|

| 支払い条件 | 月末締め翌月末払い | 前払い |

| 支払い方法 | 銀行振込 | クレジットカード決済 |

| 与信限度額 | 100万円 | 50万円 |

よくある質問(FAQ)

Q1. 取引停止は一方的にできる?

A. 既存契約がない場合は可能です。 ただし、継続的な取引契約がある場合は、契約書の内容を確認してください。

Q2. 既存の契約は解除できる?

A. 契約書に解除条項があれば可能です。 「支払い遅延が〇回発生した場合、契約を解除できる」といった条項があるか確認しましょう。

Q3. 取引停止を口頭で伝えてもいい?

A. 書面(メール可)で伝えるべきです。 証拠として残り、後でトラブルになった場合に有利です。

Q4. 取引停止後も催促は続けるべき?

A. はい、続けるべきです。 取引停止は「新規取引をしない」という意味であり、既存債権の回収は別問題です。

関連記事

🚨 危ない取引先の見極め方 - 早期警戒サインの発見 ⚖️ 未払い金回収の法的手続き - 取引停止後の債権回収 💼 債権回収会社の活用法 - 取引停止後の回収方法

まとめ: 取引停止判断のチェックリスト

取引停止を検討すべき状況

- 過去3回以上未払いが発生

- 支払い遅延が1ヶ月以上

- 催促に対して反応が悪い

- 相手の経営状況が悪化している

- 未払い額が自社の月商の10%以上

取引停止前の確認事項

- 契約書に解除条項があるか確認

- 既存債権の金額を確認

- 代替取引先の有無を確認

- 社内で承認を得る

- 書面で通知する準備

取引停止後の対応

- 既存債権の催促を継続

- 内容証明郵便を送る(必要に応じて)

- 法的手続きを検討(反応がない場合)

- 記録をすべて保存

未払いが続く取引先との取引を続けることは、リスクが高すぎます。適切なタイミングで取引停止を判断し、既存債権の回収に集中しましょう。

次のステップ

取引停止後の債権回収について、詳しくはこちらをご覧ください。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の状況に応じて、弁護士などの専門家にご相談ください。

最終更新: 2025年11月18日

📚 まず読んでおきたい重要記事

関連記事

弁護士に依頼するタイミング|費用相場と判断基準

債権回収を弁護士に依頼すべきタイミングと費用相場を徹底解説。着手金・成功報酬の相場、依頼すべきケース、費用対効果の判断基準、少額案件での検討ポイントをご紹介します。

支払督促の完全ガイド|手続き・費用・必要書類

支払督促の手続き方法を初心者向けに徹底解説。申立の流れ、必要な費用・期間、必要書類、異議申立への対応まで実務的に詳しくご紹介。自分で申立できる方法が分かります。

少額訴訟の完全ガイド|60万円以下の債権回収

少額訴訟の手続き方法を実務的に詳しく解説。60万円以下の債権回収に使える条件、申立の流れ、必要書類、費用、勝率、1回で判決が出る仕組みまで初心者向けにご紹介します。

未払い金額別の回収方法|1万〜100万円超の対応

未払い金額別の最適な回収方法を徹底解説。1万円以下/10万円/50万円/100万円以上で選ぶべき手段、費用対効果の判断、金額別フローチャートで最適な選択が分かります。

未払い対応フローの完全ガイド|催促〜法的措置まで

未入金・支払い遅延への対応フローを段階別に徹底解説。1回目の丁寧な催促メールから内容証明郵便、支払督促、少額訴訟まで、実務的なステップとタイミングを分かりやすくご紹介します。

遅延損害金の計算方法と請求の仕方|法定利率vs契約利率

支払期日を過ぎた場合、遅延損害金を請求できます。法定利率と契約利率の違い、具体的な計算方法、請求時の文面例、相手が拒否した場合の対応を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

段階的な対応が重要です。未払い対応は、催促メール→内容証明→法的措置と、段階を踏んで進めることで回収率が高まります。

いまのあなたはどちら?

フェーズ1

まだ関係を維持しながら催促したい

1〜2回目の催促段階で、相手との関係を維持しながら入金を促したい方

- ✓未入金案件を自動でリスト化

- ✓催促メールをテンプレで送信

- ✓対応履歴を自動記録

フェーズ2

法的手続きを検討している

2〜3回催促しても反応がなく、内容証明や法的手続きを検討している方

- ✓弁護士・司法書士による無料相談

- ✓回収可能性を客観的に判断

- ✓内容証明〜訴訟まで代行可能

※ 当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています