弁護士費用の相場と選び方|未払い回収の依頼タイミング

この記事は誰のため?

この記事は、以下のような状況でお困りの方に向けて書かれています:

- 弁護士に債権回収を依頼したいが、費用がわからない

- 自分で手続きするか、弁護士に依頼するか迷っている

- 費用対効果を判断したい

この記事を読むことで、弁護士費用の相場と依頼すべきタイミングがわかり、適切な判断ができます。

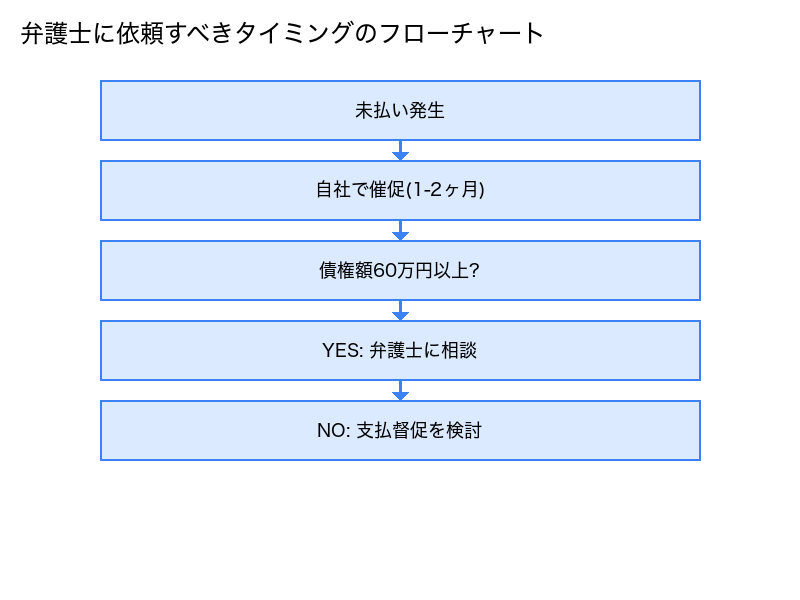

弁護士に依頼すべきタイミング

依頼すべき状況

内容証明を送っても反応がない場合や、相手が「支払わない」と明言している場合は、弁護士への依頼を検討すべきです。

また、金額が50万円以上ある場合、相手が倒産・夜逃げしている可能性がある場合、法的手続き(支払督促、訴訟)を考えている場合も、弁護士の力を借りた方が良いでしょう。

まだ依頼しなくてよい状況

逆に、1〜2回催促しただけの場合や、金額が少額(10万円以下)の場合、相手が誠実に対応している場合は、まだ弁護士に依頼する必要はありません。

💡 自分でできる手続き:弁護士費用を抑えたい場合、以下の方法を検討しましょう:

- 支払督促の完全ガイド - 費用5,000円程度で可能

- 少額訴訟の完全ガイド - 60万円以下なら1日で判決

- 弁護士に依頼するタイミング - 詳細な判断基準

判断ポイント: 弁護士費用は決して安くありません。債権額が30万円以下の場合、費用倒れになる可能性があります。まずは自力での回収を試み、それでもダメな場合に弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士費用の仕組み

弁護士費用は、大きく分けて4種類あります。

1. 相談料

初回相談時の費用です。相場は30分で5,000円から1万円程度ですが、初回30分無料の事務所も多くあります。

2. 着手金

依頼時に支払う固定費用です。特徴として、回収できなくても返金されず、依頼する段階で必ず支払う必要があります。

相場は10〜30万円(債権額による)です。

3. 成功報酬

回収できた金額に応じて支払う費用です。特徴として、回収できなければ支払い不要で、回収額の一定割合を支払います。

相場は回収額の10〜20%です。

4. 実費

郵送費、交通費、裁判所への手数料などです。相場は数千円から数万円です。

債権回収の弁護士費用相場

債権額別に、弁護士費用の相場を見ていきましょう。

債権額別の費用相場

| 債権額 | 着手金 | 成功報酬 | 合計(回収成功時) |

|---|---|---|---|

| 10万円 | 5〜10万円 | 1〜2万円 | 6〜12万円 |

| 50万円 | 10〜20万円 | 5〜10万円 | 15〜30万円 |

| 100万円 | 15〜25万円 | 10〜20万円 | 25〜45万円 |

| 500万円 | 30〜50万円 | 50〜100万円 | 80〜150万円 |

日弁連旧報酬基準(参考)

日本弁護士連合会は、2004年まで弁護士報酬の基準を定めていました。現在は廃止されていますが、多くの弁護士がこれを参考にしています。

旧報酬基準では、着手金が経済的利益の8%、成功報酬が経済的利益の16%でした。

例えば債権額100万円の場合、着手金は100万円×8%=8万円、成功報酬は100万円×16%=16万円で、合計24万円となります。

ただし、実際の費用は事務所によって異なります。

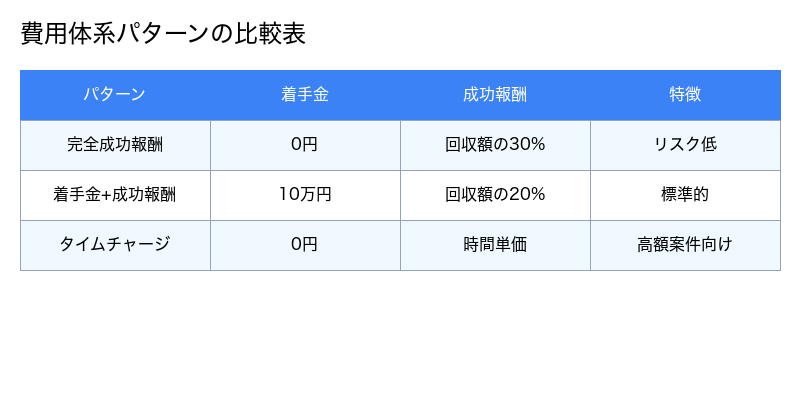

費用体系のパターン

弁護士事務所によって、費用体系が異なります。

パターン1: 着手金あり + 成功報酬

最も一般的な費用体系です。

債権額100万円の場合の費用例は、着手金15万円、成功報酬が回収額の15%=15万円で、合計30万円です。

メリットは、成功報酬が比較的低く、弁護士が真剣に取り組む点です。デメリットは、回収できなくても着手金は返金されない点です。

パターン2: 着手金なし + 成功報酬高め

初期費用をゼロにしたい場合の費用体系です。

債権額100万円の場合の費用例は、着手金0円、成功報酬が回収額の30〜40%=30〜40万円です。

メリットは、初期費用がゼロで、回収できなければ費用ゼロな点です。デメリットは、成功報酬が高く、リスクが高い案件は断られる可能性がある点です。

パターン3: 時間制

弁護士の作業時間に応じて課金される費用体系です。

費用例は、1時間あたり2〜5万円で、合計作業時間で決まります。

メリットは作業内容が明確な点ですが、デメリットは最終的な費用が見えにくく、長引くと高額になる点です。

弁護士の選び方

弁護士を選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。

ポイント1: 債権回収の実績

債権回収を専門にしている弁護士を選びましょう。

確認方法として、ホームページの「取扱分野」を確認する、過去の成功事例を聞く、「債権回収の案件は年間何件ですか?」と質問するといった方法があります。

ポイント2: 費用の透明性

費用を明確に提示してくれる弁護士を選びましょう。

確認事項として、着手金・成功報酬の金額、追加費用の有無、実費の範囲を確認します。

危険なサインとして、「相談してから決めましょう」と曖昧にする、追加費用の説明がないといった対応があります。

ポイント3: コミュニケーション

レスポンスが早く、説明がわかりやすい弁護士を選びましょう。

確認方法として、初回相談の対応を確認する、メールの返信速度を確認する、専門用語を使わず説明してくれるかをチェックします。

ポイント4: アクセス

事務所の場所や、オンライン相談の可否も重要です。

事務所の所在地、オンライン相談が可能か、出張相談が可能かを確認しましょう。

弁護士への相談方法

無料相談の活用

多くの弁護士事務所が初回30分〜1時間無料で相談を受け付けています。

無料相談の探し方として、Google検索で「債権回収 弁護士 無料相談 [地域名]」と検索する、法テラス(収入が一定以下の場合)を利用する、自治体の無料法律相談を活用するといった方法があります。

相談時に準備すべき書類

相談時には、契約書、請求書、催促メールの履歴、内容証明のコピー、取引履歴を準備しましょう。

これらの書類があると、弁護士が状況を正確に把握でき、的確なアドバイスがもらえます。

相談時に聞くべきこと

初回相談では、以下を質問しましょう。

まず回収の見込みとして「この案件は回収できそうですか?」と聞きます。次に費用の見積もりとして「着手金と成功報酬はいくらですか?」を確認します。

また、手続きの流れとして「どのような手続きになりますか?」、期間の目安として「回収までどのくらいかかりますか?」も聞いておきましょう。

費用対効果の判断

弁護士に依頼する前に、費用対効果を慎重に判断しましょう。

ケース1: 債権額10万円

弁護士費用は、着手金5〜10万円、成功報酬1〜2万円で、合計6〜12万円です。回収額は10万円。

判断としては、費用倒れの可能性大です。

ケース2: 債権額100万円

弁護士費用は、着手金15〜25万円、成功報酬10〜20万円で、合計25〜45万円です。回収額は100万円で、手取りは55〜75万円になります。

判断としては、費用対効果ありです。弁護士に依頼する価値があります。

判断基準

債権額50万円以上なら弁護士への依頼を検討、債権額30万円以下なら自力回収を検討、債権額10万円以下なら諦めるか自力回収のみ、という基準で判断しましょう。

弁護士に依頼するメリット

メリット1: 回収率が上がる

弁護士の交渉力により、回収率が大幅に上がる可能性があります。

理由として、法的知識に基づいた交渉ができる、相手に「裁判になる」というプレッシャーを与えられる、弁護士会照会による財産調査ができるといった点があります。

メリット2: 時間と労力の節約

書類作成、裁判所への出廷を弁護士が代行してくれます。

節約できる時間として、書類作成に数時間〜数日、裁判所への出廷が半日×複数回、相手との交渉に数時間かかるところを省略できます。

メリット3: 精神的負担の軽減

催促のストレスから解放されます。

解放されるストレスとして、相手に催促する精神的負担、裁判の不安、「回収できないかも」という心配から解放されます。

弁護士に依頼しない選択肢

弁護士に依頼せず、自力で回収する方法もあります。

自力での回収

メリットは、費用を大幅に抑えられる、手続きが簡単な点です。デメリットは、時間と労力がかかる、法的知識が必要な点です。

司法書士への依頼

140万円以下の債権なら、司法書士に依頼できます。

費用は、着手金5〜15万円程度(弁護士より安い)、成功報酬が回収額の10〜15%です。

メリットは弁護士より費用が安い点ですが、デメリットは140万円を超える債権は扱えない点です。

債権回収会社(サービサー)

債権を買い取ってもらう方法です。

仕組みとして、債権回収会社に債権を売却し、売却額は債権額の10〜30%程度になります。

メリットは、確実に現金化でき、手間がゼロな点です。デメリットは、回収額が大幅に減る点です。

弁護士費用を抑える方法

方法1: 複数の弁護士に見積もりを取る

3社以上に見積もりを依頼し、比較しましょう。

注意点として、安いだけで選ばず、実績と費用のバランスを見ることが大切です。

方法2: 法テラスの活用

収入が一定以下の場合、法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度を利用できます。

条件は、月収が一定額以下、資産が一定額以下です。メリットは、費用の立替と分割払いが可能な点です。

問い合わせ先は、法テラス(0570-078374)です。

方法3: 自分でできることは自分でやる

内容証明までは自分で送り、その後、弁護士に依頼することで費用を抑えられます。

自分でできることとして、内容証明の送付と証拠書類の整理があります。弁護士に依頼することとして、訴訟の提起と強制執行があります。

よくある質問(FAQ)

Q: 着手金は返金される?

A: 返金されません。

着手金は、依頼時に支払う固定費用です。回収に失敗しても返金されないため、弁護士選びは慎重に行いましょう。

Q: 成功報酬は回収額から差し引かれる?

A: はい、回収額から差し引かれます。

例として、回収額100万円、成功報酬15%の場合、回収額が100万円、成功報酬が15万円で、手取りは85万円となります。

Q: 弁護士特約(保険)は使える?

A: 債権回収では使えません。

弁護士特約は、自動車保険などに付帯している特約ですが、交通事故などの損害賠償請求にのみ使えます。商取引の債権回収には使えません。

Q: 相談料は無料?

A: 事務所によって異なります。

初回30分〜1時間無料の事務所が多いですが、有料の事務所もあります。事前に確認しましょう。

まとめ

弁護士への依頼は、費用対効果を慎重に判断することが重要です。

依頼の判断チェックリスト

債権額が50万円以上、内容証明を送っても反応がない、自力での回収が難しい、相手が倒産・夜逃げの可能性、弁護士費用を支払っても回収額が残る、という条件を満たしているか確認しましょう。

費用相場(まとめ)

| 債権額 | 着手金 | 成功報酬 | 合計 | 手取り(概算) |

|---|---|---|---|---|

| 50万円 | 10〜20万円 | 5〜10万円 | 15〜30万円 | 20〜35万円 |

| 100万円 | 15〜25万円 | 10〜20万円 | 25〜45万円 | 55〜75万円 |

| 500万円 | 30〜50万円 | 50〜100万円 | 80〜150万円 | 350〜420万円 |

弁護士の選び方(まとめ)

- 債権回収の実績を確認

- 費用の透明性を確認

- コミュニケーションの質を確認

- 複数の事務所に見積もりを依頼

弁護士に依頼するかどうかは、債権額と費用対効果を慎重に判断しましょう。債権額が50万円以上なら依頼の価値あり、30万円以下なら自力回収を検討することをおすすめします。

関連記事

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。具体的な法的問題については、弁護士等の専門家にご相談ください。

📚 まず読んでおきたい重要記事

関連記事

強制執行の手続き|判決を取った後の債権回収方法

裁判で勝訴判決を得ても、相手が任意に支払わない場合は強制執行が必要です。差押え対象の選び方、執行官への申立て方法、費用と成功率を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

相手が倒産・破産した場合の債権回収|優先順位と回収可能性

取引先が倒産・破産した場合の対処法を解説。破産管財人への債権届出方法、優先債権と劣後債権の違い、回収可能性の見極め方を実例付きで説明。実務的な対応方法を詳しく解説します

内容証明の書き方|タイミング・文面・NG表現

未払い請求に対する内容証明郵便の書き方を実務的に徹底解説。送るべきタイミング、法的に有効な文面テンプレート、絶対に避けるべきNG表現、郵便局での手続き方法、相手の反応パターンまで詳しくご紹介します。

海外取引先の未払い対応|国際債権回収の基礎知識

海外の取引先が未払いを起こした場合の対応方法。国際的な債権回収の難しさ、内容証明の代替手段、準拠法と裁判管轄の確認方法、専門家への相談先を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

内容証明郵便の書き方完全ガイド|実際の文面と送付手順

内容証明郵便の具体的な書き方、郵便局での手続き方法、費用、配達証明との違い、電子内容証明の使い方を実例付きで徹底解説します。具体的な手順を分かりやすく説明します

支払督促の申立て方法|自分でできる簡易的な法的手続き

弁護士を使わずに自分でできる支払督促の申立て方法を詳しく解説。必要書類、簡易裁判所への提出方法、費用、相手が異議を申し立てた場合の対応まで網羅。実務的な対応方法を詳しく解説します

段階的な対応が重要です。未払い対応は、催促メール→内容証明→法的措置と、段階を踏んで進めることで回収率が高まります。

未払いが長期化している場合は、専門家への相談をおすすめします

内容証明の送付や法的手続きを検討される場合、弁護士・司法書士による無料相談サービスがあります。

- ✓債権回収に強い弁護士・司法書士による初回無料相談

- ✓「この案件は回収できそうか?」だけでも相談OK

- ✓内容証明の文面チェックから支払督促・訴訟まで代行可能

- ✓回収成功時の成功報酬型プランも選択できます

まずは無料相談で、回収の可能性や取るべき手段について、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

弁護士ドットコムで無料相談 →※ 登録弁護士数23,000人以上・相談実績210万件以上

※ 当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています