内容証明郵便の書き方完全ガイド|実際の文面と送付手順

この記事は誰のため?

この記事は、以下のような状況でお困りの方に向けて書かれています:

- 何度催促しても相手が支払わない

- 内容証明郵便を送りたいが、書き方がわからない

- 法的手続きの前段階として証拠を残したい

この記事を読むことで、内容証明郵便の正しい書き方と送付手順がわかり、債権回収の次のステップに進む準備ができます。

内容証明郵便とは何か

内容証明郵便は、郵便局が「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったか」を証明してくれる特別な郵便サービスです。

通常の郵便やメールとの違いは、法的な証拠能力が高いという点にあります。

法的根拠

内容証明郵便は、郵便法第48条および内国郵便約款に基づく郵便サービスです。裁判になった場合、「催告を行った証拠」として使用できます。

内容証明の3つの効果

効果1: 法的な証拠になる

内容証明郵便の最大の特徴は、法的な証拠能力です。「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容を」送ったかが、すべて郵便局によって公式に証明されます。

裁判になった場合、「令和〇年〇月〇日に催告しました」という事実を、この証明書で立証できるわけです。メールやLINEでは得られない、強力な証拠力があります。

効果2: 相手に心理的プレッシャーをかける

内容証明郵便が届くと、受け取った相手は「これは正式な法的手続きに入った」と感じます。普通の郵便とは明らかに違う厳重な封筒と、郵便局の証明が付いているため、心理的なインパクトが大きいのです。

今まで電話やメールを無視していた相手が、内容証明を受け取った途端に慌てて連絡してくるケースは珍しくありません。

効果3: 時効を一時的に中断できる

民法第150条に基づき、内容証明郵便で催告を行うと、時効が6ヶ月間だけストップします。

ただし注意が必要なのは、この6ヶ月以内に訴訟や支払督促といった正式な法的手続きを起こさないと、時効中断の効果がなくなってしまう点です。あくまで「時間稼ぎ」として活用しましょう。

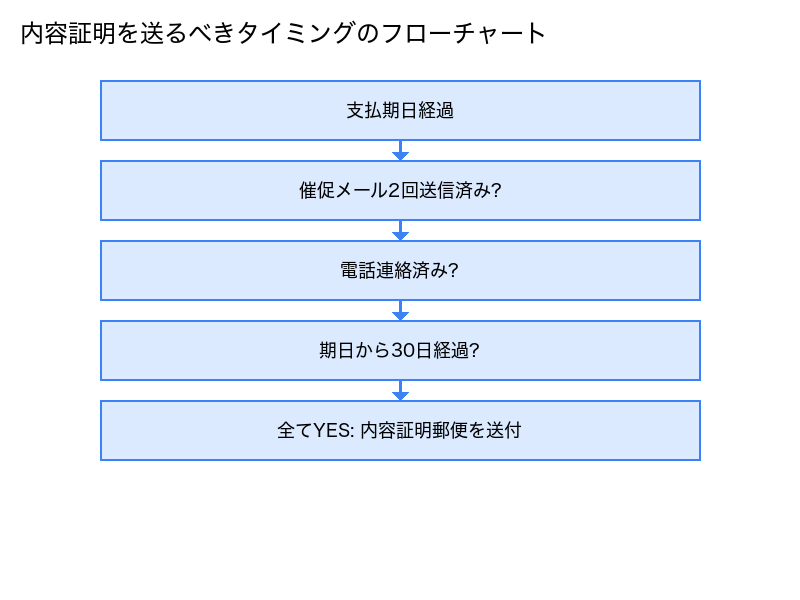

内容証明を送るべきタイミング

送るべき条件

以下の条件を満たしているなら、内容証明を送る時期です。

すでに2〜3回催促したが反応がない場合、そして支払期日から1ヶ月以上経過している場合は、次の段階に進むべきでしょう。また、回収する価値がある金額(10万円以上が目安)で、相手の住所が確実にわかっていることも重要です。

送らない方が良いケース

逆に、まだ1回しか催促していない場合や、金額が少額(数千円〜数万円)の場合は、内容証明はまだ早いかもしれません。

また、今後も取引を継続したい相手には慎重に判断しましょう。内容証明は相手に強い印象を与えるため、関係が悪化する可能性があります。

内容証明の書き方(文面)

記載すべき内容

内容証明には、以下の情報を漏れなく記載します。まず相手の氏名・住所と、あなたの氏名・住所。次に債権の内容として、請求書番号や契約内容を具体的に書きます。

請求金額と当初の支払期日、これまでの催促の経緯も必要です。そして重要なのが、今後の支払期限(通常7〜14日程度)と、期限までに支払わない場合にどう対応するかを明記することです。最後に日付を忘れずに。

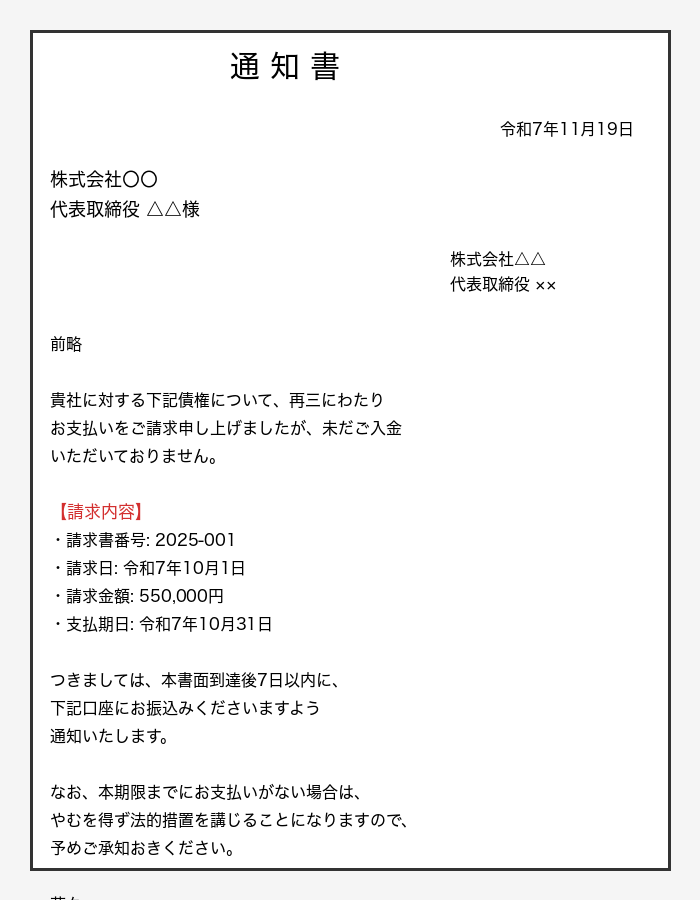

実際の文面テンプレート

通知書

〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

〇〇株式会社

代表取締役 〇〇 〇〇 殿

〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

株式会社〇〇

代表取締役 〇〇 〇〇

令和〇年〇月〇日

貴社に対する下記債権につきまして、再三にわたりお支払いをご請求申し上げましたが、本日に至るまでお支払いいただいておりません。

つきましては、本書面到達後7日以内に、下記金額を下記口座にお振込みくださいますよう、ご通知申し上げます。

記

1. 債権の内容

令和〇年〇月〇日付 業務委託契約に基づく報酬債権

2. 請求金額

金 〇〇〇,〇〇〇円

3. お振込先

〇〇銀行 〇〇支店

普通預金 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇

口座名義 株式会社〇〇

4. お支払期限

本書面到達後7日以内(令和〇年〇月〇日まで)

なお、上記期限までにお支払いいただけない場合には、やむを得ず法的措置を講じさせていただくことを申し添えます。

以上

文章のトーンについて

内容証明は法的な文書ですが、過度に攻撃的な表現は避けるべきです。

「直ちに支払わなければ訴える」といった強硬な表現ではなく、「やむを得ず法的措置を検討させていただきます」といった丁寧な言い回しの方が効果的です。

内容証明の書式ルール

内容証明には、文字数や行数に厳格なルールがあります。

文字数・行数の制限

1行は20文字以内、1ページは26行以内と決まっています。縦書き・横書きのどちらでも構いません。

ただし、電子内容証明(e内容証明)の場合は、この制限が緩和されます。

使用できる文字

漢字、ひらがな、カタカナは問題なく使えます。数字もアラビア数字、漢数字ともに使用可能です。記号は一部のみ使えますが、制限があります。

使用できない記号があるため、郵便局のWebサイトで確認するか、窓口で相談することをおすすめします。

枚数

1枚の場合はそのまま封入すればOKです。2枚以上になる場合は、ページのつなぎ目に契印(割印)を押す必要があります。

郵便局での手続き方法

必要なもの

まず用意するのは、内容証明の文面を3通です。相手用、郵便局保管用、そしてあなたの控え用の3通が必要になります。

次に、相手の住所・氏名を記載した封筒を1通。そしてあなたの印鑑(認印でOK)と、郵便料金を準備しましょう。

手続きの流れ

ステップ1: 集配郵便局を探す

内容証明郵便は、すべての郵便局で取り扱っているわけではありません。大きな郵便局(集配郵便局)でのみ受け付けています。

事前に郵便局のWebサイトで「内容証明取扱局」を確認するのが確実です。

ステップ2: 窓口で「内容証明郵便を送りたい」と伝える

窓口で「内容証明郵便を送りたい」と伝えると、職員が対応してくれます。初めての方でも、職員が丁寧に教えてくれるので安心してください。

ステップ3: 書式チェック

職員が、文字数・行数のルールに従っているかをチェックします。

もし書式に問題があれば、その場で修正するか、後日再提出する必要があります。

ステップ4: 料金を支払う

料金を支払い、控えを受け取ります。この控えは大切に保管しておきましょう。

配達証明も一緒につける

配達証明とは

配達証明は、「いつ、誰に配達されたか」を証明するサービスです。

内容証明郵便と配達証明を併用することで、いつ送ったか(内容証明)と、いつ相手に届いたか(配達証明)の両方を証明できます。この組み合わせが、法的には最も強力です。

費用

配達証明の追加料金は320円です。それほど高くないので、必ずセットで申し込むことをおすすめします。

費用の内訳

内容証明郵便の費用は以下の通りです。基本料金(定形郵便)が84円、内容証明料が1枚目440円で2枚目以降は1枚につき260円追加されます。書留料が435円、配達証明料が320円です。

合計すると約1,280円〜2,000円程度になります。

例えば、1枚の内容証明を配達証明付きで送る場合、84円 + 440円 + 435円 + 320円 = 1,279円です。

電子内容証明(e内容証明)の使い方

電子内容証明とは

電子内容証明(e内容証明)は、インターネット経由で内容証明郵便を送れるサービスです。

メリットとデメリット

郵便局に行かなくて良いので、24時間いつでも送信できます。文字数制限も緩く(1行26文字、1ページ40行)、複数の相手に一度に送ることも可能です。

一方で、事前登録が必要で、Word形式での作成が求められます。初めて使う場合は操作が少し複雑に感じるかもしれません。

利用方法

郵便局のWebサイトで利用者登録(無料)をした後、Wordで文面を作成してアップロードします。料金はクレジットカードで決済できます。

内容証明送付後の対応

相手の反応パターン

内容証明を送った後、相手の反応は大きく3つに分かれます。

パターン1: すぐに支払う

内容証明の効果により、相手が慌てて支払うケースです。最も理想的な結果ですね。

パターン2: 「払えない」と連絡がある

相手から「分割払いにしてほしい」「減額してほしい」と連絡が来るケースです。

この場合、分割払いの合意書の作成を検討しましょう。

パターン3: 無視される

内容証明を送っても無視される場合は、次の法的手続きに進む必要があります。

次のステップ

内容証明を送っても相手が支払わない場合、以下の法的手続きを検討します。

支払督促の申立て、少額訴訟、または通常訴訟といった選択肢があります。

よくある質問(FAQ)

Q: 内容証明を送ると裁判になる?

A: 内容証明を送っただけでは裁判にはなりません。内容証明はあくまで「催告」であり、裁判の前段階です。

ただし、相手には「法的手続きに入った」という印象を与えます。

Q: 手書きでもいい?

A: 手書きでも問題ありません。ただし、文字数・行数のルールを守る必要があるため、パソコンで作成する方が確実です。

Q: メールやFAXではダメ?

A: メールやFAXでは、内容証明郵便と同等の証拠能力はありません。法的な証拠を残したい場合は、必ず内容証明郵便を使いましょう。

Q: 相手が受取拒否したらどうなる?

A: 相手が受取拒否しても、「催告した」という事実は成立します。受取拒否の記録は郵便局に残るため、これも証拠になります。

関連記事

⏰ 時効中断の方法 - 内容証明の法的効果 📮 支払督促の完全ガイド - 内容証明の次のステップ 💰 遅延損害金の計算方法 - 内容証明に記載する金額

まとめ

内容証明郵便は、債権回収の重要な手段です。

チェックリスト

送付前に、以下を確認しましょう。

2〜3回催促しても反応がない、支払期日から1ヶ月以上経過している、金額が10万円以上ある、相手の住所が確実にわかっている。そして、文面に必要な情報を漏れなく記載し、書式ルール(1行20文字、1ページ26行)を守り、配達証明も一緒につけて、控えを保管することです。

内容証明を送ることで、相手に法的手続きの一歩手前であることを伝え、支払いを促す効果があります。

それでも支払われない場合は、支払督促や少額訴訟などの法的手続きに進むことを検討しましょう。

関連記事

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。具体的な法的問題については、弁護士等の専門家にご相談ください。

📚 まず読んでおきたい重要記事

関連記事

内容証明の書き方|タイミング・文面・NG表現

未払い請求に対する内容証明郵便の書き方を実務的に徹底解説。送るべきタイミング、法的に有効な文面テンプレート、絶対に避けるべきNG表現、郵便局での手続き方法、相手の反応パターンまで詳しくご紹介します。

支払督促の申立て方法|自分でできる簡易的な法的手続き

弁護士を使わずに自分でできる支払督促の申立て方法を詳しく解説。必要書類、簡易裁判所への提出方法、費用、相手が異議を申し立てた場合の対応まで網羅。実務的な対応方法を詳しく解説します

時効中断の方法|消滅時効を防ぐために知っておくべきこと

債権には消滅時効があります。時効成立前に行うべき時効中断手続き(催告、承認、裁判上の請求)の具体的方法と注意点を法的根拠とともに解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

未払い金回収の法的手続き|支払督促・少額訴訟・通常訴訟の違いと選び方

催促メールに反応がない場合の法的手続きを徹底解説。支払督促、少額訴訟、通常訴訟の違い、費用、手続きの流れ、それぞれの成功率とリスクを分かりやすく説明します。弁護士依頼のタイミングも解説。

海外取引先の未払い対応|国際債権回収の基礎知識

海外の取引先が未払いを起こした場合の対応方法。国際的な債権回収の難しさ、内容証明の代替手段、準拠法と裁判管轄の確認方法、専門家への相談先を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

弁護士費用の相場と選び方|未払い回収の依頼タイミング

弁護士に債権回収を依頼する場合の費用相場、着手金・成功報酬の仕組み、弁護士の選び方、依頼すべきタイミングを実例を交えて解説します。実務的な対応方法を詳しく解説します

段階的な対応が重要です。未払い対応は、催促メール→内容証明→法的措置と、段階を踏んで進めることで回収率が高まります。

未払いが長期化している場合は、専門家への相談をおすすめします

内容証明の送付や法的手続きを検討される場合、弁護士・司法書士による無料相談サービスがあります。

- ✓債権回収に強い弁護士・司法書士による初回無料相談

- ✓「この案件は回収できそうか?」だけでも相談OK

- ✓内容証明の文面チェックから支払督促・訴訟まで代行可能

- ✓回収成功時の成功報酬型プランも選択できます

まずは無料相談で、回収の可能性や取るべき手段について、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

弁護士ドットコムで無料相談 →※ 登録弁護士数23,000人以上・相談実績210万件以上

※ 当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています