支払督促の申立て方法|自分でできる簡易的な法的手続き

この記事は誰のため?

この記事は、以下のような状況でお困りの方に向けて書かれています:

- 内容証明を送っても相手が支払わない

- 弁護士に依頼せず、自分で法的手続きを進めたい

- 訴訟は避けたいが、法的な強制力が欲しい

この記事を読むことで、弁護士なしで自分で支払督促を申し立てる方法がわかり、費用を抑えながら債権回収を進められます。

支払督促とは何か

支払督促は、民事訴訟法第382条に基づく法的手続きで、裁判を開かずに債務名義を取得できる簡易的な制度です。

法的根拠

支払督促は、民事訴訟法第382条から第396条に規定されています。簡易裁判所の書記官が書面審査のみで債務名義を発付するため、通常の訴訟よりも迅速かつ低コストで手続きできます。

支払督促の3つの特徴

特徴1: 裁判を開かずに債務名義が得られる

通常の訴訟では、裁判所に出廷し、相手と対面して主張を述べる必要があります。しかし、支払督促は書面審査のみで進みます。

つまり、あなたが裁判所に出向く必要はなく、相手と直接会うこともありません。書類を提出するだけで手続きが完了するので、時間的にも精神的にも負担が少ないのです。

特徴2: 費用が安い

支払督促の手数料は、訴訟の半額です。

例えば債権額100万円の場合、訴訟なら手数料が10,000円かかりますが、支払督促なら5,000円で済みます。コストを抑えたい方には大きなメリットです。

特徴3: 相手が異議を申し立てると通常訴訟に移行

支払督促の最大のリスクは、相手が異議を申し立てると、自動的に通常訴訟に移行する点です。

統計によると、支払督促の約30〜40%は相手が異議を申し立て、訴訟に移行しています。相手が「支払う義務はない」と強く主張している場合は、異議を出される可能性が高いでしょう。

支払督促を使うべきケース

使うべき条件

支払督促が向いているのは、金銭債権(お金の請求)で、債権額が明確に決まっているケースです。相手の住所がわかっていて、内容証明を送ったが反応がない場合に有効です。

使えないケース

逆に、相手の住所が不明な場合や、金額が不明確(損害賠償など)な場合は使えません。また、相手が異議を申し立てる可能性が高い場合も避けた方が良いでしょう。

判断ポイント: 相手が「支払う意思はあるが、お金がない」と言っている場合、支払督促は有効です。一方、「支払う義務はない」と主張している場合、異議を申し立てられる可能性が高いため、最初から訴訟を検討した方が良いでしょう。

支払督促の流れ

支払督促の手続きは、以下の流れで進みます。

ステップ1: 申立書の作成

簡易裁判所の書式を使います。書式は裁判所のWebサイトからダウンロードできます。

ステップ2: 簡易裁判所に提出

管轄裁判所は、相手の住所地を管轄する簡易裁判所です。自分の住所地ではなく、相手の住所地である点に注意してください。

提出は窓口に持参するか、郵送(書留推奨)で行います。

ステップ3: 裁判所から支払督促が発付

申立てから約1〜2週間で、裁判所書記官が支払督促を発付します。

ステップ4: 相手に支払督促が送達

裁判所から相手に特別送達(書留郵便)で送られます。

ステップ5の3パターン

ここから相手の対応によって3つに分かれます。

パターンA: 相手が支払う 相手が支払督促を受け取って支払えば、無事解決です。

パターンB: 相手が異議を申し立てる 相手が支払督促送達後2週間以内に異議を申し立てると、通常訴訟に移行します。

パターンC: 相手が無視 相手が2週間以内に異議を申し立てず、かつ支払わない場合、仮執行宣言の申立てを行います。

ステップ6: 仮執行宣言付支払督促

仮執行宣言が付与されると、これが債務名義となり、強制執行(差押え)が可能になります。

申立書の書き方

必要な情報

支払督促申立書には、申立人(あなた)の情報として氏名・住所・電話番号を記載します。次に相手方の氏名・住所。

そして請求の趣旨として請求金額を明記し、請求の原因として契約内容、請求書番号、支払期日、催促の経緯を時系列で書きます。

記載例

支払督促申立書

〇〇簡易裁判所 御中

令和〇年〇月〇日

申立人 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

株式会社〇〇

代表取締役 〇〇 〇〇

電話 03-xxxx-xxxx

相手方 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

〇〇株式会社

代表取締役 〇〇 〇〇

請求の趣旨

相手方は、申立人に対し、金100万円及びこれに対する令和〇年〇月〇日から

支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

請求の原因

1. 申立人と相手方は、令和〇年〇月〇日、業務委託契約を締結した。

2. 申立人は、令和〇年〇月〇日、契約に基づき業務を完了し、

相手方に納品した。

3. 申立人は、令和〇年〇月〇日、相手方に対し、

請求書番号INV-202501-001により、報酬金100万円を請求した。

4. 支払期日は令和〇年〇月〇日であったが、相手方は支払わない。

5. 申立人は、令和〇年〇月〇日、内容証明郵便により支払いを催告したが、

相手方は支払わない。

6. よって、申立人は相手方に対し、上記金員の支払いを求める。

添付書類

1. 甲第1号証 業務委託契約書

2. 甲第2号証 納品書

3. 甲第3号証 請求書

4. 甲第4号証 内容証明郵便(控え)

書き方のポイント

時系列を明確にすることが大切です。契約日、納品日、請求日、支払期日を正確に記載しましょう。

また、長々と書かず、事実だけを簡潔に記載します。証拠には番号を付けて(甲第1号証、甲第2号証…)整理しておくと、裁判所も確認しやすくなります。

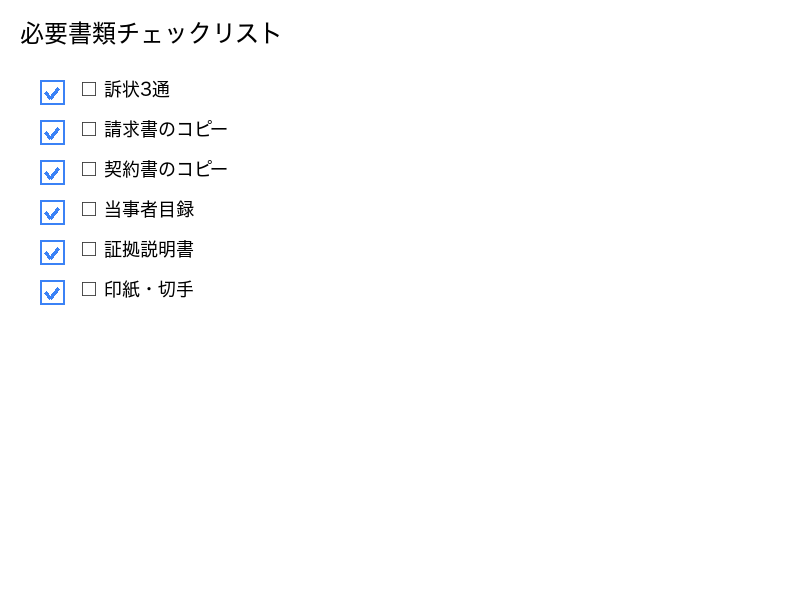

必要書類

必須書類

まず用意するのは支払督促申立書です。正本1通と副本1通(相手の数だけ)が必要です。

次に証拠書類として、契約書のコピー、請求書のコピー、内容証明郵便のコピーを準備します。申立人の印鑑(認印でOK、実印不要)と、当事者目録(申立人と相手方の住所・氏名を記載したもの)も忘れずに。

あれば有利な書類

催促メールのプリントアウト、納品書・検収書、取引履歴、相手の登記簿謄本(会社の場合)があると、より説得力が増します。

費用

支払督促の費用は、訴訟の半額です。

債権額10万円の場合

手数料(収入印紙)が500円、郵便切手が約2,000円で、合計約2,500円です。

債権額100万円の場合

手数料(収入印紙)が5,000円、郵便切手が約2,000円で、合計約7,000円です。

債権額500万円の場合

手数料(収入印紙)が15,000円、郵便切手が約2,000円で、合計約17,000円です。

訴訟であれば、同じ債権額でも手数料は倍になります。コストを抑えられるのが支払督促の大きなメリットです。

仮執行宣言の申立て

いつ申し立てるか

支払督促が相手に送達されてから2週間経過しても、相手が異議を申し立てず支払わない場合に申し立てます。

効果

仮執行宣言が付与されると、債務名義となり、強制執行(差押え)ができるようになります。

申立て方法

支払督促を発付した簡易裁判所に「仮執行宣言の申立書」を提出します。手数料は約500円です。

記載例

仮執行宣言申立書

〇〇簡易裁判所 御中

令和〇年〇月〇日付支払督促について、

仮執行宣言を求めます。

令和〇年〇月〇日

申立人 〇〇

相手が異議を申し立てた場合

異議申立ての効果

相手が支払督促に対して異議を申し立てると、支払督促は無効となり、自動的に通常訴訟に移行します。

対応方法

選択肢1: 訴訟を続ける

訴訟に移行した場合、引き続き争うことができます。

ただし、訴訟手数料との差額を納める必要があります。例えば債権額100万円の場合、支払督促の手数料5,000円と訴訟の手数料10,000円の差額、つまり5,000円を追加納付します。

選択肢2: 取り下げる

訴訟を続けるのが難しい場合、取り下げることもできます。

取り下げ後の選択肢としては、再度内容証明を送る、少額訴訟を検討する、弁護士に依頼するといった方法があります。

弁護士に依頼すべきタイミング

訴訟に移行した場合、債権額が50万円以上、相手が弁護士を立てた、法的な争点が複雑といったケースでは弁護士への依頼を検討しましょう。

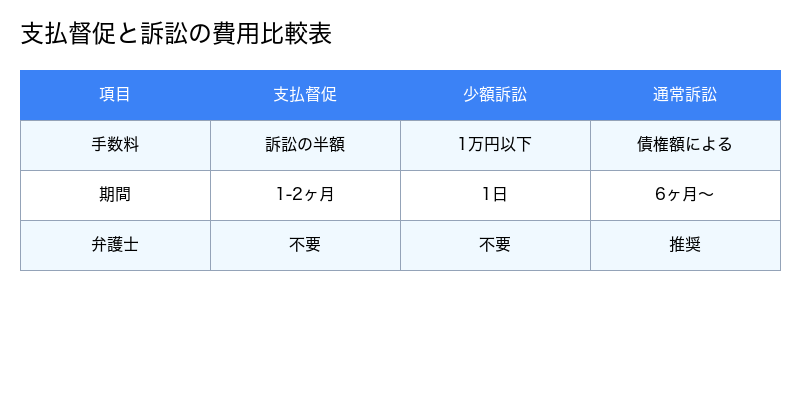

支払督促 vs 少額訴訟 vs 通常訴訟

| 支払督促 | 少額訴訟 | 通常訴訟 | |

|---|---|---|---|

| 費用 | 安い(訴訟の半額) | やや安い | 高い |

| 手続き | 簡単(書面のみ) | やや簡単 | 複雑 |

| 期間 | 短い(1〜2ヶ月) | 短い(1〜2ヶ月) | 長い(3ヶ月〜1年以上) |

| 相手の異議 | あり(異議で訴訟に移行) | なし | なし |

| 金額制限 | なし | 60万円以下 | なし |

| 裁判所への出廷 | 不要 | 必要 | 必要 |

どれを選ぶべきか

債権額が明確で、相手が争わなさそうなら支払督促がおすすめです。債権額60万円以下で、早期解決したいなら少額訴訟。相手が争う姿勢を示しているなら通常訴訟を選びましょう。

支払督促の成功率を上げるコツ

コツ1: 証拠を完璧に揃える

支払督促は書面審査のため、書類が命です。

契約書(または注文書、見積書)、請求書、納品書(またはメール、完了報告書)、催促の記録(内容証明のコピー、メールのプリントアウト)をしっかり揃えましょう。

コツ2: 相手が異議を申し立てにくい状況を作る

債権の内容が明確(契約書がある)、金額が確定している(争いようがない)、催促の記録がある(内容証明を送った)という状況なら、相手も異議を申し立てにくくなります。

コツ3: 内容証明郵便を先に送る

支払督促の前に内容証明郵便を送ることで、催促の証拠を残せます。また、相手に「次は法的手続きだ」という認識を持たせ、時効を中断できる(6ヶ月間)メリットもあります。

よくある質問(FAQ)

Q: 弁護士に依頼すべき?

A: 支払督促は自分でできる手続きです。弁護士に依頼しなくても大丈夫です。

ただし、相手が異議を申し立て訴訟に移行した場合、債権額が高額(100万円以上)の場合、法的な争点が複雑な場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

Q: 相手が会社の場合は?

A: 相手が会社の場合でも、手続きは同じです。

注意点として、相手方の正式な会社名を登記簿謄本で確認し、代表者名を正確に記載することが大切です。

Q: 申立書の書き方がわからない場合は?

A: 簡易裁判所の窓口で相談できます。

裁判所の窓口では、書式の配布、記載方法の説明、書式チェックをしてくれます。ただし、具体的な法的助言はしてくれません。

Q: 支払督促が届かない場合は?

A: 相手の住所が不明確だと、送達されません。

対処法として、住民票を取得して正確な住所を確認する、会社の場合は登記簿謄本で本店所在地を確認するといった方法があります。

関連記事

💰 遅延損害金の計算方法 - 申立書に記載する金額 📮 内容証明の書き方 - 支払督促の前段階 ⚖️ 少額訴訟の完全ガイド - 異議申立てされた場合の選択肢

まとめ

支払督促は、弁護士なしで自分でできる簡易的な法的手続きです。

チェックリスト

申立て前に以下を確認しましょう。

内容証明を送ったが反応がない、債権額が明確、相手の住所がわかっている、証拠書類が揃っている、相手が異議を申し立てる可能性が低い、管轄の簡易裁判所を確認した、申立書を作成した、収入印紙と郵便切手を準備した。

手続きの流れ(まとめ)

- 申立書を作成

- 簡易裁判所に提出

- 支払督促が発付される(1〜2週間)

- 相手に送達

- 相手が支払えば解決

- 相手が無視すれば仮執行宣言の申立て

- 仮執行宣言付支払督促で強制執行

支払督促は、訴訟よりも費用が安く、手続きも簡単です。ただし、相手が異議を申し立てると訴訟に移行するリスクがあります。証拠を完璧に揃え、相手が争いにくい状況を作ることが成功のカギです。

関連記事

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。具体的な法的問題については、弁護士等の専門家にご相談ください。

📚 まず読んでおきたい重要記事

関連記事

未払い金回収の法的手続き|支払督促・少額訴訟・通常訴訟の違いと選び方

催促メールに反応がない場合の法的手続きを徹底解説。支払督促、少額訴訟、通常訴訟の違い、費用、手続きの流れ、それぞれの成功率とリスクを分かりやすく説明します。弁護士依頼のタイミングも解説。

内容証明郵便の書き方完全ガイド|実際の文面と送付手順

内容証明郵便の具体的な書き方、郵便局での手続き方法、費用、配達証明との違い、電子内容証明の使い方を実例付きで徹底解説します。具体的な手順を分かりやすく説明します

時効中断の方法|消滅時効を防ぐために知っておくべきこと

債権には消滅時効があります。時効成立前に行うべき時効中断手続き(催告、承認、裁判上の請求)の具体的方法と注意点を法的根拠とともに解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

内容証明の書き方|タイミング・文面・NG表現

未払い請求に対する内容証明郵便の書き方を実務的に徹底解説。送るべきタイミング、法的に有効な文面テンプレート、絶対に避けるべきNG表現、郵便局での手続き方法、相手の反応パターンまで詳しくご紹介します。

海外取引先の未払い対応|国際債権回収の基礎知識

海外の取引先が未払いを起こした場合の対応方法。国際的な債権回収の難しさ、内容証明の代替手段、準拠法と裁判管轄の確認方法、専門家への相談先を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

弁護士費用の相場と選び方|未払い回収の依頼タイミング

弁護士に債権回収を依頼する場合の費用相場、着手金・成功報酬の仕組み、弁護士の選び方、依頼すべきタイミングを実例を交えて解説します。実務的な対応方法を詳しく解説します

段階的な対応が重要です。未払い対応は、催促メール→内容証明→法的措置と、段階を踏んで進めることで回収率が高まります。

未払いが長期化している場合は、専門家への相談をおすすめします

内容証明の送付や法的手続きを検討される場合、弁護士・司法書士による無料相談サービスがあります。

- ✓債権回収に強い弁護士・司法書士による初回無料相談

- ✓「この案件は回収できそうか?」だけでも相談OK

- ✓内容証明の文面チェックから支払督促・訴訟まで代行可能

- ✓回収成功時の成功報酬型プランも選択できます

まずは無料相談で、回収の可能性や取るべき手段について、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

弁護士ドットコムで無料相談 →※ 登録弁護士数23,000人以上・相談実績210万件以上

※ 当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています