少額訴訟の流れと勝つためのポイント|60万円以下の債権回収

この記事は誰のため?

この記事は、以下のような状況でお困りの方に向けて書かれています:

- 請求額が60万円以下で、法的手続きを検討している

- 支払督促を送ったが相手が異議を申し立てた

- 弁護士に依頼せず、自分で訴訟を起こしたい

この記事を読むことで、少額訴訟の具体的な流れと勝つためのポイントがわかり、自信を持って裁判に臨めます。

少額訴訟とは何か

少額訴訟は、民事訴訟法第368条に基づく60万円以下の金銭請求に特化した簡易的な訴訟手続きです。

法的根拠

少額訴訟は、民事訴訟法第368条から第381条に規定されています。通常訴訟と異なり、原則として1回の審理で判決が出るため、迅速な解決が可能です。

少額訴訟の5つの特徴

特徴1: 1回の審理で判決が出る(原則)

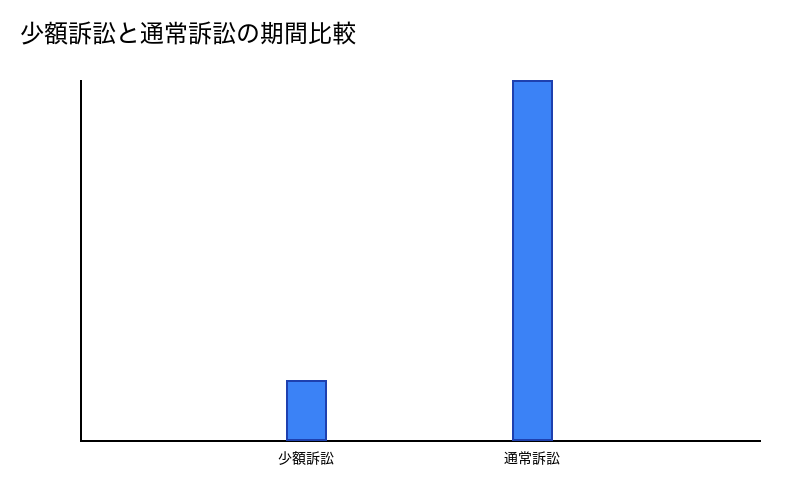

通常訴訟は、何度も期日を重ねて数ヶ月から1年以上かかることがあります。しかし、少額訴訟は原則1回の審理で判決が出ます。

審理時間は約30分から1時間程度。つまり、朝に裁判所に行って、お昼前には判決が出ているというスピード感です。

特徴2: 費用が安い

弁護士を使わず、自分で手続きできます。

例えば債権額50万円の場合、手数料(収入印紙)が3,000円、郵便切手が約3,000円で、合計約6,000円です。弁護士費用がかからないので、非常に経済的です。

特徴3: 手続きが簡単

簡易裁判所が用意している書式を使えば、法律の専門知識がなくても訴状を作成できます。難しい法律用語を使わなくても、事実を時系列に書けば大丈夫です。

特徴4: 請求額60万円以下限定

少額訴訟を利用できるのは、請求額が60万円以下の金銭請求のみです。60万円を超える場合は、通常訴訟になります。

特徴5: 相手が通常訴訟への移行を申し立てられる

相手が「少額訴訟ではなく通常訴訟で」と申し立てると、通常訴訟に移行します。ただし、実際にはそこまで頻繁には起こりません。

少額訴訟を使うべきケース

使うべき条件

請求額が60万円以下で、証拠が揃っている場合が理想的です。相手の住所がわかっていて、早期に解決したいケースに向いています。

💡 事前準備:少額訴訟の前に以下を確認しましょう:

- 内容証明の書き方 - 最終通告として効果的

- 支払督促の完全ガイド - より簡易な手続き

- 少額訴訟の使い方完全ガイド - 概要と判断基準

使えないケース

請求額が60万円を超える場合は使えません。また、証拠が不十分な場合や、相手が通常訴訟への移行を主張しそうな場合も避けた方が良いでしょう。

判断ポイント: 相手が「支払う義務はない」と強く主張している場合、通常訴訟に移行される可能性が高いです。その場合、最初から通常訴訟を検討した方が良いでしょう。

少額訴訟の流れ

ステップ1: 訴状の作成

簡易裁判所の書式を使います。書式は裁判所のWebサイトからダウンロードできます。

ステップ2: 簡易裁判所に提訴

管轄裁判所は、原則として相手の住所地を管轄する簡易裁判所です。例外として、義務履行地(支払場所)の簡易裁判所も可能です。

提出は窓口に持参するか、郵送(書留推奨)で行います。

ステップ3: 裁判所から期日の連絡

提訴から約1ヶ月後に期日(裁判の日)が設定されます。裁判所から「期日呼出状」が届きます。

ステップ4: 裁判当日(審理)

裁判当日は、まず原告(あなた)と被告(相手)が法廷に入ります。裁判官が双方の主張を聞き、証拠を提出します。質疑応答があり、場合によっては和解の提案がされます。そして最後に判決です。

ステップ5: 判決

原則として、審理当日にその場で判決が言い渡されます。通常訴訟のように「判決は後日」ということはありません。

ステップ6: 判決後

相手が任意に支払えば解決です。相手が支払わない場合は、強制執行の手続きに進みます。

訴状の書き方

必要な情報

訴状には、まず原告(あなた)の情報として氏名・住所・電話番号を記載します。次に被告(相手)の氏名・住所。

請求の趣旨として請求金額を明記し、請求の原因として契約内容と請求の経緯を書きます。最後に証拠方法として、提出する証拠のリストを添付します。

記載例

訴状

令和〇年〇月〇日

〇〇簡易裁判所 御中

原告 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

株式会社〇〇

代表取締役 〇〇 〇〇

電話 03-xxxx-xxxx

被告 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

〇〇株式会社

代表取締役 〇〇 〇〇

貸金返還請求事件(少額訴訟)

訴額 金50万円

請求の趣旨

被告は、原告に対し、金50万円及びこれに対する令和〇年〇月〇日から

支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

との判決を求める。

請求の原因

1. 原告と被告は、令和〇年〇月〇日、業務委託契約を締結した(甲第1号証)。

2. 契約に基づき、原告は令和〇年〇月〇日、被告に対し業務を完了し、

納品した(甲第2号証)。

3. 原告は、令和〇年〇月〇日、被告に対し、請求書番号INV-202501-001により、

報酬金50万円を請求した(甲第3号証)。

4. 支払期日は令和〇年〇月〇日であったが、被告は支払わない。

5. 原告は、令和〇年〇月〇日、内容証明郵便により支払いを催告したが、

被告は支払わない(甲第4号証)。

6. よって、原告は被告に対し、上記金員の支払いを求める。

証拠方法

甲第1号証 業務委託契約書

甲第2号証 納品書

甲第3号証 請求書

甲第4号証 内容証明郵便(控え)

甲第5号証 催促メールのプリントアウト

書き方のポイント

時系列を明確にしましょう。契約→納品→請求→催促の流れがわかりやすく書かれていれば、裁判官もすぐに理解できます。

また、長々と書かず、事実だけを簡潔に記載します。証拠には必ず番号を付けて(甲第1号証、甲第2号証…)整理しておきましょう。

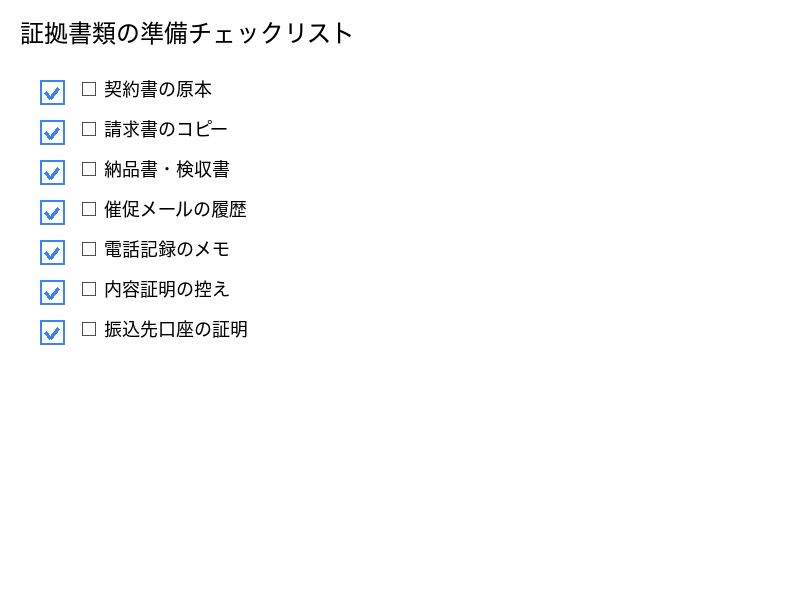

証拠の準備方法

必須の証拠

少額訴訟で勝つためには、証拠が命です。

まず契約書(または注文書、見積書)で契約の存在を証明します。請求書で請求金額を証明し、納品書(またはメール、完了報告書)で業務を完了したことを証明します。最後に催促の記録(メール、内容証明のコピー)で催促したことを証明します。

あると有利な証拠

取引履歴(過去に支払いがあった証拠)、相手の「支払います」という約束のメール、銀行の振込明細(過去の取引)があると、さらに有利になります。

証拠の提出方法

証拠は原本とコピー3部(裁判所用、相手用、自分用)を準備します。証拠説明書を作成し、各証拠が何を証明するものかを簡潔に記載しましょう。

裁判当日の流れ

持ち物

裁判当日は、訴状のコピー、証拠のコピー、身分証明書、印鑑、メモ用具を持参します。証人がいれば証人も連れて行きましょう。

当日の流れ

1. 裁判所に到着(30分前推奨)

余裕を持って到着しましょう。受付で「少額訴訟の〇〇です」と伝えます。

2. 法廷に入る

開廷時間になったら、法廷に入ります。原告席(裁判官から見て左側)に座ります。

3. 裁判官が双方の主張を聞く

裁判官が、原告(あなた)と被告(相手)の主張を聞きます。訴状に書いた内容を口頭で説明しましょう。落ち着いて、事実だけを伝えることが大切です。

4. 証拠を提出

証拠を裁判官に提出します。裁判官が証拠を確認し、必要に応じて質問されます。

5. 和解の提案(ある場合)

裁判官から「和解しませんか?」と提案されることがあります。

和解とは、判決の前に双方が合意して解決する方法です。例えば「全額ではなく40万円を支払う」「分割払いで支払う」といった内容です。

6. 判決

和解が成立しない場合、裁判官がその場で判決を言い渡します。

和解の提案があった場合の判断

和解のメリット

即座に解決でき、強制執行の手間が省けます。相手が実際に支払う可能性が高いのもメリットです。

和解のデメリット

全額回収できない可能性があります。また、分割払いの場合、回収リスクが残ります。

判断のポイント

和解を受け入れるかどうかは、相手の支払能力を考慮して判断しましょう。

例えば、請求額50万円で相手が「40万円なら今月中に支払う」と提案した場合、10万円減額になりますが、確実に回収できるなら和解もありです。

判決後の対応

相手が任意に支払う場合

判決後、相手が任意に支払えば解決です。判決書を保管し、領収書を発行しましょう。

相手が支払わない場合

判決が出ても相手が支払わない場合、強制執行を申し立てます。

強制執行の詳細は、強制執行の手続きをご覧ください。

費用

訴訟費用(自分で手続きする場合)

債権額10万円の場合

手数料(収入印紙)が1,000円、郵便切手が約3,000円で、合計約4,000円です。

債権額50万円の場合

手数料(収入印紙)が3,000円、郵便切手が約3,000円で、合計約6,000円です。

弁護士費用(依頼する場合)

弁護士に依頼する場合、着手金が10〜20万円、成功報酬が回収額の10〜20%かかります。

費用対効果の判断: 債権額が60万円以下の場合、弁護士費用が回収額を上回る可能性があります。自分で手続きすることを検討しましょう。

少額訴訟で勝つためのポイント

ポイント1: 証拠を完璧に揃える

少額訴訟は1回の審理で終わるため、最初から完璧な証拠を揃えることが重要です。

契約書、請求書、納品書、催促記録は必須です。

ポイント2: 訴状を丁寧に書く

訴状は、裁判官が最初に読む書類です。時系列を明確にし、簡潔にわかりやすく書きましょう。感情的な表現は避けるべきです。

ポイント3: 期日に必ず出席する

期日に欠席すると、敗訴する可能性が高くなります。

どうしても出席できない場合は、事前に裁判所に連絡し、期日の変更を申請しましょう。

ポイント4: 落ち着いて主張する

法廷では、落ち着いて事実を伝えましょう。

感情的になったり、相手を罵ったり、大声を出すのはNGです。落ち着いて話し、事実だけを伝え、裁判官の質問に正直に答えることが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q: 弁護士に依頼すべき?

A: 少額訴訟は自分でできる手続きです。弁護士に依頼しなくても大丈夫です。

ただし、相手が弁護士を立てた、法的な争点が複雑、自分で手続きする時間がないといったケースでは弁護士への依頼を検討しましょう。

Q: 相手が欠席したらどうなる?

A: 相手が欠席した場合、原告(あなた)の主張がそのまま認められる可能性が高いです。

これを「欠席判決」と言います。

Q: 判決に不服がある場合は?

A: 少額訴訟の判決に対しては、控訴できません。

ただし、「異議」を申し立てることで、通常訴訟に移行できます。異議申立期限は判決から2週間以内です。

Q: 相手が通常訴訟への移行を申し立てたらどうなる?

A: 相手が通常訴訟への移行を申し立てると、自動的に通常訴訟に移行します。

この場合、1回では終わらず、何度か期日を重ねることになります。

まとめ

少額訴訟は、60万円以下の金銭請求に特化した簡易的な訴訟手続きです。

チェックリスト

提訴前に以下を確認しましょう。

請求額が60万円以下、証拠が揃っている、相手の住所がわかっている、訴状を作成した、証拠説明書を作成した、収入印紙と郵便切手を準備した、期日に出席できる。

手続きの流れ(まとめ)

- 訴状を作成

- 簡易裁判所に提訴

- 期日(裁判の日)が設定される(約1ヶ月後)

- 裁判当日に出廷

- 審理(30分〜1時間)

- 判決

- 相手が支払わなければ強制執行

少額訴訟は、弁護士なしで自分でできる手続きです。証拠を完璧に揃え、訴状を丁寧に書き、落ち着いて裁判に臨めば、勝訴の可能性は高まります。

関連記事

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。具体的な法的問題については、弁護士等の専門家にご相談ください。

📚 まず読んでおきたい重要記事

関連記事

未払い金回収の法的手続き|支払督促・少額訴訟・通常訴訟の違いと選び方

催促メールに反応がない場合の法的手続きを徹底解説。支払督促、少額訴訟、通常訴訟の違い、費用、手続きの流れ、それぞれの成功率とリスクを分かりやすく説明します。弁護士依頼のタイミングも解説。

海外取引先の未払い対応|国際債権回収の基礎知識

海外の取引先が未払いを起こした場合の対応方法。国際的な債権回収の難しさ、内容証明の代替手段、準拠法と裁判管轄の確認方法、専門家への相談先を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

弁護士費用の相場と選び方|未払い回収の依頼タイミング

弁護士に債権回収を依頼する場合の費用相場、着手金・成功報酬の仕組み、弁護士の選び方、依頼すべきタイミングを実例を交えて解説します。実務的な対応方法を詳しく解説します

強制執行の手続き|判決を取った後の債権回収方法

裁判で勝訴判決を得ても、相手が任意に支払わない場合は強制執行が必要です。差押え対象の選び方、執行官への申立て方法、費用と成功率を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

内容証明郵便の書き方完全ガイド|実際の文面と送付手順

内容証明郵便の具体的な書き方、郵便局での手続き方法、費用、配達証明との違い、電子内容証明の使い方を実例付きで徹底解説します。具体的な手順を分かりやすく説明します

支払督促の申立て方法|自分でできる簡易的な法的手続き

弁護士を使わずに自分でできる支払督促の申立て方法を詳しく解説。必要書類、簡易裁判所への提出方法、費用、相手が異議を申し立てた場合の対応まで網羅。実務的な対応方法を詳しく解説します

段階的な対応が重要です。未払い対応は、催促メール→内容証明→法的措置と、段階を踏んで進めることで回収率が高まります。

未払いが長期化している場合は、専門家への相談をおすすめします

内容証明の送付や法的手続きを検討される場合、弁護士・司法書士による無料相談サービスがあります。

- ✓債権回収に強い弁護士・司法書士による初回無料相談

- ✓「この案件は回収できそうか?」だけでも相談OK

- ✓内容証明の文面チェックから支払督促・訴訟まで代行可能

- ✓回収成功時の成功報酬型プランも選択できます

まずは無料相談で、回収の可能性や取るべき手段について、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

弁護士ドットコムで無料相談 →※ 登録弁護士数23,000人以上・相談実績210万件以上

※ 当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています