時効中断の方法|消滅時効を防ぐために知っておくべきこと

この記事は誰のため?

古い債権があって時効が心配、時効を中断する方法を知りたい、催告と承認の違いがわからない、時効成立までどれくらいの期間があるか確認したい。そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事を書きました。

この記事を読むことで、債権の消滅時効を防ぐための具体的な手続きがわかります。

消滅時効の基礎知識

消滅時効とは

消滅時効とは、一定期間、権利を行使しないと、その権利が消滅する制度のことです。債権(未払い金を請求する権利)も、時効により消滅します。

なぜ時効があるのか?

時効制度が存在する理由は、長期間放置された権利を保護しない、証拠が失われた古い権利を争うことの困難性、取引の安定性の確保といった点にあります。つまり、権利を持っているなら早めに行使しないと、いつまでも保護されるわけではないということです。

債権の消滅時効期間(民法改正後)

2020年4月1日以降に発生した債権は、以下の期間で時効が成立します:

原則:

- 権利を行使できることを知った時から5年

- または、権利を行使できる時から10年

いずれか早い方で時効が成立します。

具体例

2025年1月31日が支払期日の債権の場合:

- 「権利を行使できることを知った時」= 支払期日の翌日(2025年2月1日)

- → 2030年2月1日で時効成立

改正前の時効期間(2020年3月31日以前の債権)

改正前の民法では、債権の種類により時効期間が異なりました:

- 商事債権: 5年

- 一般債権: 10年

- 職業別の短期消滅時効: 1〜3年(弁護士報酬、工事代金など)

時効の起算点

いつから時効がカウントされるか

時効は、支払期日の翌日から起算されます。

例:

- 支払期日: 2025年1月31日

- 時効の起算日: 2025年2月1日

- 時効成立日: 2030年2月1日(5年後)

支払期日が定められていない場合

支払期日が契約書や請求書に明記されていない場合:

- 債権発生時から時効がカウント

- または、相手が「いつでも払える」状態になった時から

時効中断(更新)の方法

民法改正後、「時効中断」という用語は「時効の完成猶予・更新」に変更されました。

時効の完成猶予と更新の違い

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 完成猶予 | 一定期間、時効の完成を先延ばしにする |

| 更新 | 時効がゼロにリセットされる |

時効を止める4つの方法

方法1: 裁判上の請求

訴訟を提起したり、支払督促を申し立てたり、調停を申し立てたりする方法です。こうした裁判所を使った手続きを取ることで、時効を止められます。

効果は絶大で、判決確定(または支払督促確定)から新たに10年となり、時効が完全にリセットされます。ただし、費用と時間がかかり、勝訴判決を得る必要があるという点には注意が必要です。

方法2: 強制執行

判決を得て、強制執行の手続きを取る方法です。債務名義(判決など)を取得し、差押えや競売などの強制執行を行います。これにより時効が完全にリセットされ、強制執行手続きの終了から新たに10年となります。

方法3: 承認

相手が債務を認めることです。これが最も手軽な時効中断方法と言えるでしょう。

具体的には、相手が「支払います」と言う(メール、書面、口頭)、一部だけでも支払いを受ける、分割払いの合意書を作成するといった方法があります。費用がかからず、**承認時から新たに5年(または10年)**となります。

ただし、相手が承認しないと使えないという限界があります。また、証拠を必ず残す(メール、録音、書面)ことが重要です。

方法4: 催告(内容証明郵便など)

支払いを請求することです。内容証明郵便で支払いを請求したり、メールや電話での催促も催告にあたります。

ただし、効果は限定的で、催告から6ヶ月間だけ時効が停止(完成猶予)します。6ヶ月以内に裁判などの手続きを取る必要があり、時効はリセットされないという点に注意しましょう。あくまで一時的な時効停止だけです。

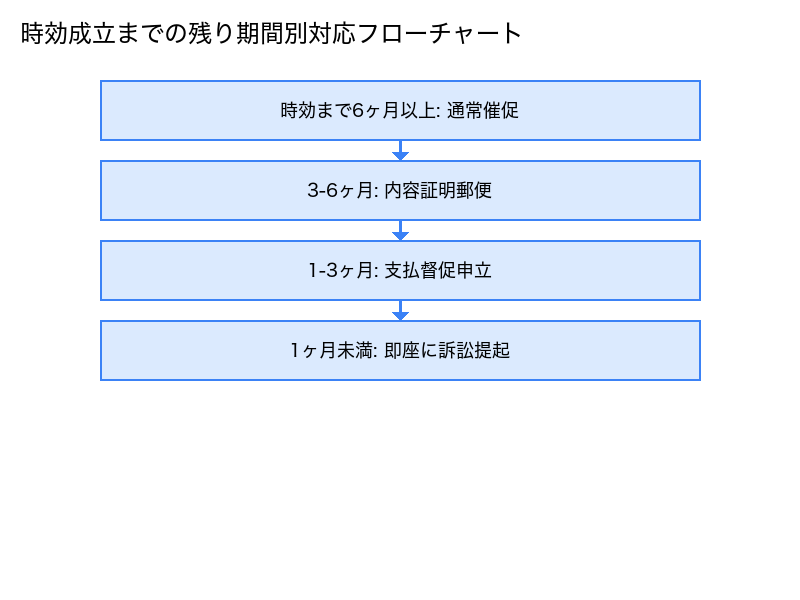

時効中断のタイミング

時効成立までの残り期間によって、取るべき手続きが異なります。状況に応じて適切な対応を取ることが大切です。

時効成立まで1年以上ある場合

まだ時間的な余裕があるので、催促や交渉の段階でOKです。催促メールや電話で支払いを求めたり、分割払いの交渉をしたりしましょう。焦る必要はありませんが、放置は禁物です。

時効成立まで6ヶ月〜1年の場合

時効を意識した行動が必要になってきます。内容証明郵便を送る(6ヶ月の完成猶予)か、相手に「承認」させる(一部支払い、支払約束)ことを検討しましょう。

時効成立まで6ヶ月以内の場合

ここまで来たら、すぐに裁判上の請求が必要です。訴訟または支払督促を申し立てましょう。内容証明だけでは不十分です(6ヶ月後に時効成立してしまいます)。

時効成立まで1ヶ月以内の場合

緊急で裁判手続きを取ります。即座に訴訟または支払督促を申し立て、弁護士に相談しましょう。一刻を争う状況です。

時効中断の証拠を残す方法

時効中断の手続きを取ったことを証明するため、証拠を必ず残します。後になって「やった・やらない」でトラブルにならないよう、しっかり記録を残しましょう。

催告の証拠

内容証明郵便(配達証明付き)が最も確実です。メールの送信履歴や電話の録音(相手の承諾が望ましい)も証拠になります。

内容証明郵便は、いつ、誰に、どんな内容の書面を送ったかを郵便局が証明してくれる制度です。費用は1,500円程度と安価なので、重要な催促の際には活用しましょう。

承認の証拠

相手の「支払います」というメール、一部支払いの振込記録、分割払い合意書(署名・捺印付き)などが証拠になります。口頭で言われただけでは証拠として弱いので、必ず形に残しましょう。

裁判上の請求の証拠

訴状の控え、裁判所からの受領印、判決正本などが証拠になります。裁判所の手続きは公的な記録が残るので、証拠としては最も強力です。

時効援用とは

時効援用の意味

時効援用とは、相手が「時効が成立したから払わない」と主張することです。

重要なポイント:

- 時効は自動的には成立しない

- 相手が「時効援用」を主張して初めて効力が生じる

時効援用されたらどうなる?

時効援用されると、債権が消滅し、回収不可能になります。

対策

- 時効期間内に必ず手続きを取る

- 相手に時効援用の機会を与えない

実務上のポイント

ポイント1: 時効管理表を作る

債権ごとに、支払期日と時効成立日を記録しましょう。Excelなどで管理すると便利です。

Excelで管理する例:

| 取引先 | 債権額 | 支払期日 | 時効起算日 | 時効成立日 | 残り期間 |

|---|---|---|---|---|---|

| A社 | 100万円 | 2020/1/31 | 2020/2/1 | 2025/2/1 | 要注意 |

| B社 | 50万円 | 2023/12/31 | 2024/1/1 | 2029/1/1 | まだ余裕 |

こうして一覧表にすることで、どの債権が危険か一目でわかります。

ポイント2: 5年以内に必ず何らかのアクションを

時効成立を防ぐため、5年以内に催促メールや内容証明を送る、承認を引き出す、裁判上の請求をするなど、何らかのアクションを取りましょう。放置は厳禁です。

ポイント3: 「承認」を引き出す

最も手軽な時効中断方法は「承認」です。相手に「支払います」とメールで返信してもらう、分割払いの合意書を作成する、一部だけでも支払ってもらう(1円でもOK)といった方法で、承認を引き出しましょう。費用もかからず、効果的です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 時効期間は5年? 10年?

A. 2020年4月1日以降に発生した債権は、原則5年です。

ただし、「権利を行使できることを知った時」が証明できない場合は、10年となることもあります。

Q2. 催促メールを送れば時効は止まる?

A. 催促メールは「催告」にあたり、6ヶ月間だけ時効が停止します。

ただし、6ヶ月以内に裁判などの手続きを取らないと、時効が成立します。

Q3. 時効が成立したら絶対に回収できない?

A. 原則として、時効が成立し、相手が時効援用を主張すれば回収不可能です。

ただし、時効成立後でも、相手が任意に支払ってくれることはあります(法的な強制力はない)。

関連記事

📮 内容証明の書き方 - 時効中断の通知方法 ⚖️ 支払督促の完全ガイド - 確実な時効中断 📝 分割払い合意書の書き方 - 債務承認による時効中断

まとめ

時効中断方法の比較表

| 方法 | 効果 | 費用 | 難易度 |

|---|---|---|---|

| 裁判上の請求 | 時効リセット、新たに10年 | 高(数万円〜) | 高 |

| 強制執行 | 時効リセット、新たに10年 | 高 | 高 |

| 承認 | 時効リセット、新たに5年 | なし | 低 |

| 催告 | 6ヶ月だけ停止 | 低(1,500円〜) | 低 |

時効管理チェックリスト

- 債権ごとに時効成立日を記録している

- 時効成立まで1年未満の債権がある場合、内容証明を送る

- 時効成立まで6ヶ月未満の債権がある場合、裁判手続きを検討

- 相手に「承認」させる努力をしている

- 催告や承認の証拠を保存している

時効は「知らなかった」では済まされません。早めに対策を取りましょう。

次のステップ

時効に関連する手続きについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の状況に応じて、弁護士などの専門家にご相談ください。

最終更新: 2025年11月18日

📚 まず読んでおきたい重要記事

関連記事

内容証明郵便の書き方完全ガイド|実際の文面と送付手順

内容証明郵便の具体的な書き方、郵便局での手続き方法、費用、配達証明との違い、電子内容証明の使い方を実例付きで徹底解説します。具体的な手順を分かりやすく説明します

支払督促の申立て方法|自分でできる簡易的な法的手続き

弁護士を使わずに自分でできる支払督促の申立て方法を詳しく解説。必要書類、簡易裁判所への提出方法、費用、相手が異議を申し立てた場合の対応まで網羅。実務的な対応方法を詳しく解説します

未払い金回収の法的手続き|支払督促・少額訴訟・通常訴訟の違いと選び方

催促メールに反応がない場合の法的手続きを徹底解説。支払督促、少額訴訟、通常訴訟の違い、費用、手続きの流れ、それぞれの成功率とリスクを分かりやすく説明します。弁護士依頼のタイミングも解説。

内容証明の書き方|タイミング・文面・NG表現

未払い請求に対する内容証明郵便の書き方を実務的に徹底解説。送るべきタイミング、法的に有効な文面テンプレート、絶対に避けるべきNG表現、郵便局での手続き方法、相手の反応パターンまで詳しくご紹介します。

海外取引先の未払い対応|国際債権回収の基礎知識

海外の取引先が未払いを起こした場合の対応方法。国際的な債権回収の難しさ、内容証明の代替手段、準拠法と裁判管轄の確認方法、専門家への相談先を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

弁護士費用の相場と選び方|未払い回収の依頼タイミング

弁護士に債権回収を依頼する場合の費用相場、着手金・成功報酬の仕組み、弁護士の選び方、依頼すべきタイミングを実例を交えて解説します。実務的な対応方法を詳しく解説します

段階的な対応が重要です。未払い対応は、催促メール→内容証明→法的措置と、段階を踏んで進めることで回収率が高まります。

未払いが長期化している場合は、専門家への相談をおすすめします

内容証明の送付や法的手続きを検討される場合、弁護士・司法書士による無料相談サービスがあります。

- ✓債権回収に強い弁護士・司法書士による初回無料相談

- ✓「この案件は回収できそうか?」だけでも相談OK

- ✓内容証明の文面チェックから支払督促・訴訟まで代行可能

- ✓回収成功時の成功報酬型プランも選択できます

まずは無料相談で、回収の可能性や取るべき手段について、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

弁護士ドットコムで無料相談 →※ 登録弁護士数23,000人以上・相談実績210万件以上

※ 当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています