債権回収会社(サービサー)の活用法|メリット・デメリットと費用

この記事は誰のため?

自社で何度催促しても支払ってもらえない、少額債権が多数あって回収に時間を割けない、弁護士に依頼するほどの金額ではないけれど専門家に任せたい。そんな状況でお困りの方に向けて、この記事を書きました。

この記事を読むことで、債権回収会社(サービサー)の活用方法と、費用対効果の判断基準がわかります。

債権回収会社(サービサー)とは

サービサーの定義

債権回収会社(サービサー)とは、法務大臣の許可を受けた債権回収専門会社のことです。

「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)に基づいて、債権の買取や回収代行、さらには訴訟提起などの法的手続きの代行を行っています。つまり、未払い債権の回収を専門に扱う会社というわけです。

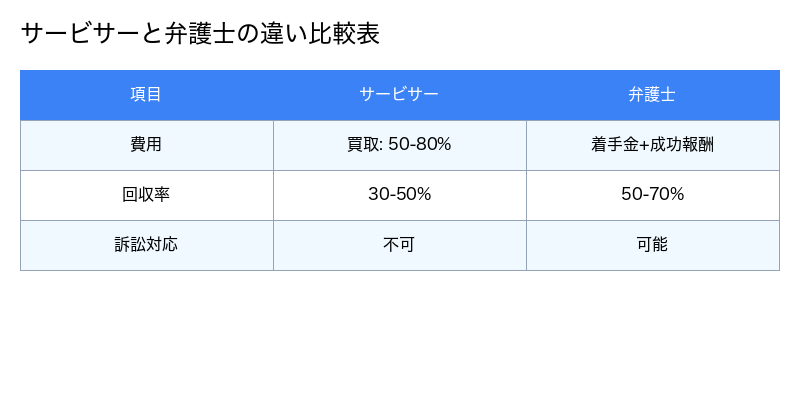

サービサーと弁護士の違い

サービサーと弁護士は、どちらも債権回収を手伝ってくれる存在ですが、役割が少し違います。

サービサーは債権回収の専門家として、債権の買取や回収代行を行います。費用は成功報酬が中心で30〜50%程度です。少額債権でも対応してくれるのが特徴ですが、訴訟代理は提携弁護士に依頼する形になります。

一方、弁護士は法的手続き全般のプロフェッショナルです。訴訟代理まで直接対応できますが、着手金が必要で、少額債権の場合は依頼を断られることもあります。ただし成功報酬は10〜20%と、サービサーより低めに設定されています。

| サービサー | 弁護士 | |

|---|---|---|

| 業務内容 | 債権の買取・回収代行 | 訴訟代理まで可能 |

| 費用 | 成功報酬30〜50% | 着手金+成功報酬 |

| 少額債権対応 | ○ | △(断られることも) |

| 訴訟代理 | ×(提携弁護士に依頼) | ○ |

| 債権買取 | ○ | × |

サービサー活用の2つの方法

サービサーを活用するには、大きく分けて2つの方法があります。

方法1: 債権の売却(買取)

債権そのものをサービサーに売却する方法です。

仕組み

- サービサーが債権を査定

- 査定額で債権を買い取ってもらう

- 以降の回収業務はサービサーが担う

買取価格

債権額の**10〜30%**が相場です。

例: 債権額100万円の場合

- 買取価格: 10〜30万円

- 即座に現金化できる

メリット

この方法の良い点は、何といっても即座に現金化できることです。また、回収できるかどうかのリスクを負う必要がなく、以降の催促業務からも完全に解放されます。すぐに資金が必要な場合や、もう催促業務に時間を使いたくない場合に適しています。

デメリット

一方で気をつけたいのは、回収額が大幅に減るという点です。債権額の10〜30%での買取になるため、手元に残る金額は少なくなります。また、債権額が低い場合は買い取ってもらえないこともあります。

方法2: 回収業務の委託

回収業務だけをサービサーに依頼する方法です。

仕組み

- サービサーと委託契約を結ぶ

- サービサーが債務者に催促・交渉

- 回収できた金額から手数料を支払う

手数料

回収できた金額の**30〜50%**が相場です。

例: 債権額100万円、80万円回収できた場合

- 手数料: 24〜40万円(30〜50%)

- 手元に残る: 40〜56万円

メリット

委託方式の良いところは、初期費用がかからないことです。成功報酬のみなので、回収できなければ費用負担もありません。また、買取よりも手元に残る金額が多い可能性があります。リスクを抑えながら、専門家に任せられる点が魅力です。

デメリット

ただし、回収できなければ1円も入らないという点には注意が必要です。また、買取と違って即座に現金化できるわけではないため、回収までに時間がかかります。

サービサー活用のメリット

メリット1: 回収のプロに任せられる

サービサーは債権回収のノウハウと実績を持っています。相手の心理を読んだ交渉術や、法的手続きへのスムーズな移行、債務者の財産調査など、専門的なスキルを駆使して回収にあたってくれます。そのため、自社で催促するよりも回収率が高い傾向があります。

メリット2: 時間と労力の節約

催促業務には、想像以上に時間がかかるものです。電話やメールでの催促、内容証明郵便の作成、裁判所への書類提出など、やるべきことは山積みです。サービサーに任せることで、こうした煩雑な業務から解放され、本業に集中できます。

メリット3: 精神的負担の軽減

未払い対応は、精神的にもストレスがかかります。相手と直接やり取りするストレス、回収できるか不安な日々、感情的なトラブルのリスクなど、気持ちの面でも大変です。第三者であるサービサーが介入することで、相手にプレッシャーを与えつつ、自分はストレスから解放されます。

メリット4: 少額債権でも対応可能

弁護士は高額債権でないと依頼を受けないケースが多いですが、サービサーは少額債権でも対応してくれます。例えば、10万円〜50万円の債権が複数ある場合、まとめてサービサーに委託できます。少額だからといって諦める必要はありません。

サービサー活用のデメリット

デメリット1: 回収額が減る

サービサーに依頼すると、手数料や買取価格の差額により、手元に残る金額が減ります。買取の場合は債権額の10〜30%、委託の場合でも回収額の50〜70%しか手元に残りません。全額回収できるわけではないので、この点は理解しておく必要があります。

デメリット2: 相手との関係悪化

サービサーは専門業者として、時には強硬な回収手段を取る可能性があります。頻繁な電話催促や内容証明郵便の送付、場合によっては訴訟提起なども行います。そのため、今後の取引継続を考えている場合、サービサーの利用は避けるべきです。関係を維持したい相手には、別の方法を検討しましょう。

デメリット3: 回収できないリスク

サービサーでも、100%回収できるわけではありません。相手に支払い能力がない、相手が行方不明、相手が倒産・破産している場合など、どうしても回収できないケースがあります。委託の場合、回収できなければ1円も入らないという点は覚えておきましょう。

費用体系の比較

債権買取の場合

債権買取では、買取価格が債権額の10〜30%になります。初期費用はかからず、買取価格のみを受け取る形です。

具体例: 債権額100万円の場合

- 買取価格: 10〜30万円

- 即座に現金化

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 買取価格 | 債権額の10〜30% |

| 初期費用 | なし |

| 成功報酬 | なし(買取価格のみ) |

回収委託の場合

回収委託では、初期費用はなし(または数万円程度)で、回収できた金額の30〜50%を成功報酬として支払います。

具体例: 債権額100万円、80万円回収できた場合

- 手数料: 24〜40万円

- 手元に残る: 40〜56万円

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 初期費用 | なし(または数万円) |

| 成功報酬 | 回収額の30〜50% |

弁護士との費用比較

弁護士とサービサーの費用体系は、かなり違います。弁護士は着手金が10〜30万円と高額ですが、成功報酬は回収額の10〜20%と低めです。一方、サービサーは着手金がなし〜3万円と安いですが、成功報酬は回収額の30〜50%と高めに設定されています。少額債権の場合、初期費用が低いサービサーの方が使いやすいでしょう。

| サービサー(委託) | 弁護士 | |

|---|---|---|

| 着手金 | なし〜3万円 | 10〜30万円 |

| 成功報酬 | 回収額の30〜50% | 回収額の10〜20% |

| 少額債権対応 | ○ | △ |

サービサーの選び方

ポイント1: 法務大臣の許可を確認

サービサーを選ぶ際、まず最初に確認すべきは法務大臣の許可です。無許可の業者は違法なので、絶対に依頼してはいけません。法務省のWebサイトで正式なサービサー一覧を確認できますので、必ずチェックしましょう。

ポイント2: 実績と評判

次に、サービサーの回収実績と評判を確認しましょう。過去の回収率はどのくらいか、口コミや評判はどうか(Googleレビューや企業サイトなど)、得意分野はBtoBか個人向けかなど、複数の観点から検討することが大切です。

ポイント3: 費用の透明性

費用体系が明確かどうかも重要なポイントです。買取価格や成功報酬を明示しているか、追加費用はないか、見積もりを無料で出してくれるかなど、お金に関する情報がはっきりしている業者を選びましょう。

ポイント4: 対応の丁寧さ

初回相談時の対応で、信頼できる業者かを見極めます。説明がわかりやすいか、質問に丁寧に答えてくれるか、強引な契約を迫らないかなど、担当者の人柄や姿勢も判断材料になります。

サービサーに依頼すべきケース

依頼すべき状況

どんな時にサービサーを使うべきか、迷う方も多いでしょう。自社で何度催促しても無視される、少額債権(10〜50万円)が多数ある、回収業務に時間をかけられない、相手との関係継続を考えていない、弁護士に依頼するほどの金額ではない。こうした状況なら、サービサーの活用を検討すべきです。

依頼しない方が良いケース

一方で、サービサーではなく他の方法を検討した方が良いケースもあります。相手が誠実に対応している場合(分割払いの相談など)、今後も取引を継続したい場合、債権額が数万円以下で費用倒れのリスクがある場合、相手が倒産・破産していて回収不可能な場合などです。こうした状況では、サービサーを使っても効果が薄いか、逆効果になる可能性があります。

サービサーへの依頼手順

ステップ1: 無料相談

まずは無料相談で、回収可能性と費用を確認します。この時、債権の内容(金額、発生日、取引内容)、相手の情報(会社名、住所、連絡先)、これまでの催促履歴などを準備しておくとスムーズです。

ステップ2: 契約

サービサーと契約を結びます。債権を売却するなら債権買取契約、回収業務だけを委託するなら債権回収委託契約になります。契約内容をしっかり確認してから署名しましょう。

ステップ3: 債権情報の提供

サービサーに契約書、請求書、催促メールや内容証明のコピー、納品物の証拠、相手の連絡先などの情報・書類を提供します。証拠が多いほど、回収活動がスムーズに進みます。

ステップ4: 回収活動開始

サービサーが回収活動を開始します。電話や郵便での催促から始まり、必要に応じて訪問や法的手続き(訴訟、支払督促)も行います。定期的に進捗報告を受けられるので、状況を把握しながら待ちましょう。

ステップ5: 回収完了

回収できた金額を受け取り、手数料を支払います。委託の場合は回収額から手数料を差し引いた金額を受領し、買取の場合は契約時に買取価格を受領済みです。

主な債権回収会社(サービサー)

法務大臣の許可を受けた主なサービサーには、以下のような会社があります:

- ジェイ・シー・エス債権回収株式会社

- オリンポス債権回収株式会社

- アビリオ債権回収株式会社

- ニッテレ債権回収株式会社

- パルティール債権回収株式会社

必ず法務省のWebサイトで正式な許可業者かを確認してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. サービサーに依頼すると相手に通知される?

A. はい、サービサーは自社名義で催促を行うため、相手にはサービサーから連絡が行きます。

ただし、委託契約であれば「〇〇社(依頼主)の債権を回収しています」と伝えます。

Q2. 回収できなかった場合の費用は?

A. 回収委託の場合、回収できなければ費用は原則かかりません(成功報酬制のため)。

ただし、初期費用が設定されている場合は、その分は負担します。

Q3. サービサーは違法な取り立てをしない?

A. 法務大臣の許可を受けたサービサーは、貸金業法に準じた方法で回収を行います。

- 深夜・早朝の電話禁止

- 暴力的・脅迫的な言動の禁止

- 第三者への情報開示の禁止

違法な取り立てを行った場合、許可取消しの対象となります。

関連記事

💰 金額別の回収方法 - 債権回収会社を使うべき金額帯 ⚖️ 強制執行の手続き - 債権回収会社の活用場面 🏢 倒産・破産企業からの債権回収 - 特殊ケースでの活用

まとめ

サービサー活用の判断チェックリスト

- 自社での回収が困難な債権がある

- 少額債権が複数ある

- 回収業務に時間を割けない

- 相手との関係継続を考えていない

- 法務大臣の許可を受けたサービサーを選ぶ

- 費用体系を明確に確認する

費用体系比較表

| 方法 | 初期費用 | 成功報酬 | 手元に残る金額 |

|---|---|---|---|

| 債権買取 | なし | なし | 債権額の10〜30% |

| 回収委託 | なし〜3万円 | 回収額の30〜50% | 回収額の50〜70% |

| 弁護士 | 10〜30万円 | 回収額の10〜20% | 回収額の80〜90%−着手金 |

| 自力回収 | 実費のみ | なし | 回収額の100% |

サービサーは、自力回収が困難で、弁護士に依頼するほどでもない中規模債権の回収に最適です。

次のステップ

債権回収の次の手段について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の状況に応じて、弁護士や債権回収の専門家にご相談ください。

最終更新: 2025年11月18日

📚 まず読んでおきたい重要記事

関連記事

海外取引先の未払い対応|国際債権回収の基礎知識

海外の取引先が未払いを起こした場合の対応方法。国際的な債権回収の難しさ、内容証明の代替手段、準拠法と裁判管轄の確認方法、専門家への相談先を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

弁護士費用の相場と選び方|未払い回収の依頼タイミング

弁護士に債権回収を依頼する場合の費用相場、着手金・成功報酬の仕組み、弁護士の選び方、依頼すべきタイミングを実例を交えて解説します。実務的な対応方法を詳しく解説します

強制執行の手続き|判決を取った後の債権回収方法

裁判で勝訴判決を得ても、相手が任意に支払わない場合は強制執行が必要です。差押え対象の選び方、執行官への申立て方法、費用と成功率を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

内容証明郵便の書き方完全ガイド|実際の文面と送付手順

内容証明郵便の具体的な書き方、郵便局での手続き方法、費用、配達証明との違い、電子内容証明の使い方を実例付きで徹底解説します。具体的な手順を分かりやすく説明します

支払督促の申立て方法|自分でできる簡易的な法的手続き

弁護士を使わずに自分でできる支払督促の申立て方法を詳しく解説。必要書類、簡易裁判所への提出方法、費用、相手が異議を申し立てた場合の対応まで網羅。実務的な対応方法を詳しく解説します

少額訴訟の流れと勝つためのポイント|60万円以下の債権回収

請求額が60万円以下なら少額訴訟が有効です。訴状の書き方、証拠の準備方法、裁判当日の流れ、判決後の強制執行までを実務経験者が詳しく解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

段階的な対応が重要です。未払い対応は、催促メール→内容証明→法的措置と、段階を踏んで進めることで回収率が高まります。

未払いが長期化している場合は、専門家への相談をおすすめします

内容証明の送付や法的手続きを検討される場合、弁護士・司法書士による無料相談サービスがあります。

- ✓債権回収に強い弁護士・司法書士による初回無料相談

- ✓「この案件は回収できそうか?」だけでも相談OK

- ✓内容証明の文面チェックから支払督促・訴訟まで代行可能

- ✓回収成功時の成功報酬型プランも選択できます

まずは無料相談で、回収の可能性や取るべき手段について、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

弁護士ドットコムで無料相談 →※ 登録弁護士数23,000人以上・相談実績210万件以上

※ 当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています