海外取引先の未払い対応|国際債権回収の基礎知識

海外取引先の未払いが難しい理由

グローバル化が進む中、海外の取引先とビジネスを行う企業が増えています。しかし、海外取引先が未払いを起こした場合、国内取引とは比較にならないほど回収が困難になります。

言語の壁、法律の違い、物理的な距離、文化の差異など、あらゆる障壁が債権回収を阻みます。最悪の場合、回収にかかる費用が債権額を上回り、泣き寝入りせざるを得ないケースも少なくありません。

この記事では、海外取引先との未払いトラブルに直面した際の対処法と、何よりも重要な予防策について解説します。

海外取引の未払いが困難な5つの理由

理由1: 言語の壁

まず最初に立ちはだかるのが、言語の壁です。催促文書や交渉は、相手国の言語または英語で行う必要があります。特に法律用語や契約用語を正確に使わなければならず、翻訳ミスが致命的なトラブルにつながることもあります。専門的な内容を外国語で正確に伝えるのは、想像以上に難しいものです。

理由2: 法律の違い

国によって商取引に関する法律が大きく異なります。日本の商法や民法は海外では適用されず、相手国の法律に従って債権回収を行う必要があります。相手国の法律の内容を理解するだけでも、専門家の助けが不可欠です。

理由3: 裁判管轄の問題

未払いトラブルが裁判に発展した場合、どの国の裁判所で争うかが大きな問題になります。契約書で裁判管轄を定めていない場合、相手国での訴訟を余儀なくされることもあります。海外での訴訟は、時間も費用も膨大にかかり、現実的ではないケースも多くあります。

理由4: 強制執行の困難さ

仮に日本の裁判所で勝訴判決を得ても、その判決が海外で自動的に執行されるわけではありません。相手国で改めて判決の承認を求める手続きが必要で、国によっては承認されないこともあります。つまり、勝訴しても実際に回収できない可能性があるのです。

理由5: 距離と時差

物理的な距離があるため、直接訪問しての交渉や調査が困難です。時差により、リアルタイムでのコミュニケーションも難しくなります。相手の顔が見えず、オフィスの実態も確認できない状況では、誠意ある対応を引き出すのは至難の業です。

海外取引の未払いを防ぐ5つの予防策

海外取引では、未払いが発生してからの回収は極めて困難です。そのため、予防策が何よりも重要になります。

予防策1: 契約書の整備

海外取引では、契約書の整備が最も重要です。次の事項を必ず明記しましょう。

準拠法の明記

契約が準拠する法律を明記します。自社に有利な日本法を指定することが理想ですが、相手が拒否する場合は交渉が必要です。

この契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan.

裁判管轄の明記

紛争が生じた場合、どの国の裁判所で争うかを明記します。

この契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court as the court of first instance.

支払い条件の明確化

支払期日、支払方法、遅延損害金などを具体的に記載します。

予防策2: 前払い・中間払いの導入

海外取引では、全額後払いではなく、段階的な支払いを設定することが推奨されます。

例えば、契約時に着手金として50%を先払いしてもらい、商品発送時または納品時に残り50%を支払ってもらう方法です。この方法であれば、仮に後半の支払いが行われなくても、少なくとも原価は回収できているため、損失を最小限に抑えられます。

予防策3: 信用状(L/C)の活用

信用状(Letter of Credit)は、銀行が支払いを保証する仕組みです。輸出入取引で広く利用されており、未払いリスクをほぼゼロにできます。

信用状の仕組みは次のとおりです。

- 買主(海外取引先)が自国の銀行に信用状の発行を依頼

- 銀行が信用状を発行し、売主(日本企業)の銀行に送付

- 売主が商品を発送

- 売主が船積書類を銀行に提出

- 銀行が書類を確認し、売主に支払い

相手が支払わなくても、銀行が支払いを保証するため、確実に代金を回収できます。

予防策4: 貿易保険の利用

NEXI(日本貿易保険)が提供する貿易保険を利用すれば、取引先の倒産や支払い遅延、相手国の政情不安によるリスクをカバーできます。

保険料は取引額の数パーセントですが、高額取引や新規取引先との取引では、加入を検討する価値があります。

予防策5: 与信調査

海外の信用調査会社(Dun & Bradstreet、Creditsafeなど)を利用して、取引先の信用力を調査しましょう。財務状況、支払い実績、業界での評判などを確認できます。

調査費用は数万円程度ですが、未払いによる損失に比べれば安い投資です。

未払いが発生した場合の対処法5ステップ

予防策を講じていても、未払いが発生することはあります。その場合の対処手順を解説します。

ステップ1: メールで催促

まずは英語でメールを送り、丁寧に催促します。

催促メールの例文(英語)

Subject: Payment Reminder - Invoice No. INV-202501-001

Dear Mr./Ms. [Name],

I hope this email finds you well.

We have not yet received the payment for Invoice No. INV-202501-001, which was due on [Date].

Could you please confirm the payment status?

Invoice Details:

- Invoice No.: INV-202501-001

- Amount: USD 10,000

- Due Date: [Date]

If you have already made the payment, please disregard this email and provide us with the payment confirmation.

Thank you for your prompt attention to this matter.

Best regards,

[Your Name]

[Your Company]

[Contact Information]

感情的にならず、事実を淡々と伝えることが重要です。

ステップ2: 電話・ビデオ会議で催促

メールに反応がない場合は、ZoomやSkypeなどのビデオ会議ツールで直接話します。相手の状況を確認し、支払いの意思があるかを見極めましょう。

ステップ3: 国際郵便で正式な催促状を送る

書留郵便(Registered Mail)や配達証明付きの郵便で、正式な催促状を送ります。相手に「これは正式な請求だ」と認識させる効果があります。

ステップ4: 現地弁護士に依頼

催促に応じない場合は、相手国の弁護士に債権回収を依頼します。現地の法律に精通した弁護士が交渉や法的手続きを行うことで、回収の可能性が高まります。

ただし、弁護士費用は高額(数十万円〜数百万円)になるため、債権額と費用対効果を慎重に検討しましょう。

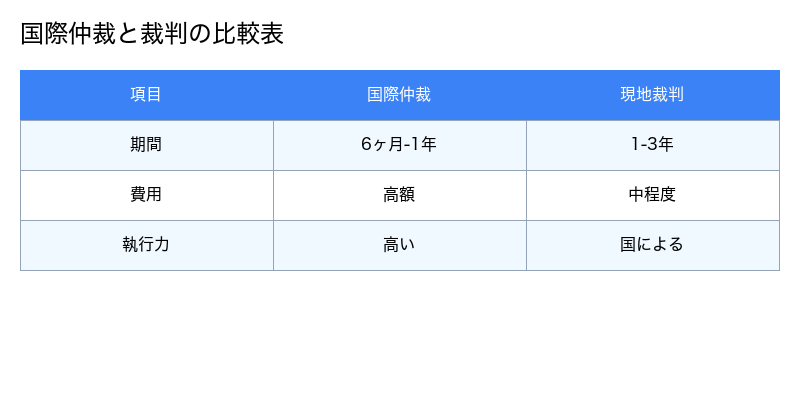

ステップ5: 国際仲裁

契約書に仲裁条項が含まれている場合は、国際仲裁を利用できます。ICC(国際商業会議所)やJCAA(日本商事仲裁協会)などの仲裁機関が、中立的な立場で紛争を解決します。

仲裁判断はニューヨーク条約加盟国(160カ国以上)で執行可能なため、裁判よりも実効性が高い場合があります。

契約書での準拠法と裁判管轄の決め方

海外取引では、契約書に準拠法と裁判管轄を明記することが極めて重要です。

準拠法とは

準拠法とは、契約の解釈や紛争解決に適用される法律のことです。日本法を指定すれば、日本の商法や民法に基づいて契約を解釈できます。

準拠法条項の例

この契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan.

相手が自国の法律を主張する場合は、交渉が必要です。妥協案として、第三国の法律(例: シンガポール法)を選ぶこともあります。

裁判管轄とは

裁判管轄とは、紛争が生じた場合にどの国の裁判所で争うかを定めるものです。

裁判管轄条項の例

この契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court as the court of first instance.

自社に有利な日本の裁判所を指定することが理想ですが、相手が拒否する場合もあります。その場合は、仲裁条項を入れることで、中立的な解決手段を確保できます。

国際仲裁の活用

国際仲裁は、裁判によらず、中立的な仲裁人が紛争を解決する制度です。

国際仲裁のメリット

国際仲裁には、裁判にはない大きなメリットがあります。

まず、仲裁判断はニューヨーク条約加盟国(160カ国以上)で執行可能です。日本の裁判判決は海外で承認されないことがありますが、仲裁判断なら多くの国で執行できます。

また、裁判よりも迅速に解決できる場合が多く、非公開のため企業秘密が守られるというメリットもあります。公開の法廷で取引内容が明らかになることを避けられるのは、ビジネス上重要です。

主な仲裁機関

- ICC(国際商業会議所): 世界で最も利用される国際仲裁機関

- JCAA(日本商事仲裁協会): 日本の仲裁機関

- SIAC(シンガポール国際仲裁センター): アジアで人気の仲裁機関

仲裁条項の例

契約書に次のような仲裁条項を入れることで、仲裁を利用できます。

この契約に関する一切の紛争は、国際商業会議所(ICC)の仲裁規則に従い、仲裁により最終的に解決されるものとする。

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC).

仲裁のデメリット

仲裁費用は高額(数百万円〜)になることがあります。また、契約書に仲裁条項が含まれていない場合、事後に仲裁を利用するには相手の同意が必要です。

信用状(L/C)の仕組みと活用

信用状は、海外取引における未払いリスクを最小化する最も確実な方法です。

信用状の仕組み

信用状は、銀行が買主の支払いを保証する仕組みです。

- 買主が自国の銀行に信用状の発行を依頼

- 銀行が買主の信用力を審査し、信用状を発行

- 売主が商品を発送

- 売主が船積書類(船荷証券、インボイスなど)を銀行に提出

- 銀行が書類を確認し、売主に支払い

買主が支払わなくても、銀行が支払いを保証するため、売主は確実に代金を回収できます。

信用状のメリット

- 未払いリスクがほぼゼロ

- 銀行が書類を審査するため、取引の透明性が高い

信用状のデメリット

- 手続きが複雑で、書類に不備があると支払いが遅れる

- 銀行手数料がかかる(数万円〜)

- 小口取引には向かない

信用状が適している取引

- 高額取引(100万円以上)

- 新規取引先との取引

- 政情不安な国との取引

専門家への相談先

海外取引の未払いトラブルは、専門家の助けが不可欠です。

国際弁護士

海外取引に詳しい弁護士に相談しましょう。相談料は1時間3〜5万円程度です。弁護士は、現地の弁護士と連携して債権回収を進めることもできます。

JETRO(日本貿易振興機構)

JETROは、海外取引に関する無料相談窓口を設けています。貿易実務のアドバイスや、現地の法律・商習慣についての情報提供を受けられます。

日本商工会議所

日本商工会議所は、海外取引のサポートや国際仲裁の窓口として機能しています。会員企業であれば、各種サービスを利用できます。

貿易商社

貿易商社は、貿易実務に精通しており、信用状の手配や現地の取引先との交渉をサポートしてくれます。

各国別の注意点

アメリカ

アメリカは訴訟社会であり、弁護士費用が非常に高額です。州によって法律が異なるため、取引先がどの州にあるかを確認することが重要です。

中国

中国では法律の執行が不透明な場合があります。現地弁護士の活用が必須ですが、政府の影響が強いため、回収が難航することもあります。

ヨーロッパ

EU加盟国間では、債権回収が比較的容易です。欧州小額債権手続きなどの制度を利用できます。英語が通じる国が多く、コミュニケーションの障壁は低めです。

東南アジア

法制度が未整備な国もあり、現地の商習慣を理解する必要があります。貿易保険の利用を強く推奨します。

関連記事

📋 契約書の支払条件を決める - 海外取引の契約書作成 💰 前払い・着手金制度の導入 - 海外取引のリスク軽減 💼 弁護士に依頼するタイミング - 国際案件の専門家活用

まとめ: 海外取引の未払い対策は予防が最重要

海外取引先の未払いは、発生してからの回収が極めて困難です。次の予防策を必ず実施しましょう。

- 契約書に準拠法と裁判管轄を明記する

- 前払い・中間払いを導入する

- 信用状(L/C)を活用する

- 貿易保険に加入する

- 与信調査を行う

未払いが発生した場合は、早期に専門家に相談し、適切な対応を取りましょう。時間が経つほど回収は困難になります。

海外取引は大きなビジネスチャンスですが、リスク管理を怠ると大きな損失につながります。この記事で紹介した予防策を実践し、安全な国際取引を実現してください。

関連記事として、契約書の支払い条項や弁護士に依頼するタイミングも参考にしてください。

免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。国際取引に関する具体的な案件については、国際弁護士など専門家にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1: この方法は法的に問題ありませんか?

A1: はい、問題ありません。本記事で紹介している方法は、すべて法律に基づいた正当な手段です。ただし、実施の際は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

Q2: 初心者でも実践できますか?

A2: はい、できます。本記事では、初めて対応する方でも理解できるよう、具体的な手順を分かりやすく解説しています。不安な場合は、まず専門家に相談してから進めると安心です。

Q3: 費用はどのくらいかかりますか?

A3: 対応方法によって異なります。自社で対応する場合は人件費のみですが、弁護士や債権回収会社に依頼する場合は、別途費用が発生します。詳しくは本記事の該当セクションをご参照ください。

📚 まず読んでおきたい重要記事

関連記事

弁護士費用の相場と選び方|未払い回収の依頼タイミング

弁護士に債権回収を依頼する場合の費用相場、着手金・成功報酬の仕組み、弁護士の選び方、依頼すべきタイミングを実例を交えて解説します。実務的な対応方法を詳しく解説します

強制執行の手続き|判決を取った後の債権回収方法

裁判で勝訴判決を得ても、相手が任意に支払わない場合は強制執行が必要です。差押え対象の選び方、執行官への申立て方法、費用と成功率を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

内容証明郵便の書き方完全ガイド|実際の文面と送付手順

内容証明郵便の具体的な書き方、郵便局での手続き方法、費用、配達証明との違い、電子内容証明の使い方を実例付きで徹底解説します。具体的な手順を分かりやすく説明します

支払督促の申立て方法|自分でできる簡易的な法的手続き

弁護士を使わずに自分でできる支払督促の申立て方法を詳しく解説。必要書類、簡易裁判所への提出方法、費用、相手が異議を申し立てた場合の対応まで網羅。実務的な対応方法を詳しく解説します

少額訴訟の流れと勝つためのポイント|60万円以下の債権回収

請求額が60万円以下なら少額訴訟が有効です。訴状の書き方、証拠の準備方法、裁判当日の流れ、判決後の強制執行までを実務経験者が詳しく解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

時効中断の方法|消滅時効を防ぐために知っておくべきこと

債権には消滅時効があります。時効成立前に行うべき時効中断手続き(催告、承認、裁判上の請求)の具体的方法と注意点を法的根拠とともに解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

段階的な対応が重要です。未払い対応は、催促メール→内容証明→法的措置と、段階を踏んで進めることで回収率が高まります。

催促メールの作成、毎回大変ではありませんか?

請求書の送付から入金確認、催促メールの送信まで、請求・入金管理を一元化できるツールがあります。

- ✓請求書の送付から入金確認まで自動化

- ✓未入金案件を自動でリスト化、対応状況を一目で把握

- ✓催促メールテンプレをワンクリックで送信

- ✓経営者や上司にリアルタイムで未回収状況を共有

まずは無料トライアルで、請求・入金業務の効率化を実感してください。

MakeLeapsを無料で試す →※ 実績5,400社以上・リコーグループの請求管理クラウド

※ 当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています