支払い条件の決め方|未払いリスクを下げる契約書の作り方

この記事は誰のため?

「契約のときに支払い条件をちゃんと決めておけば良かった...」そんな後悔をしたことはありませんか?

未払いトラブルの多くは、契約段階で支払い条件を明確にしていなかったことが原因です。この記事では、契約書に盛り込むべき支払い条件の作り方を、実例を交えながら解説します。

契約書で未払いリスクを減らす理由

「口頭での約束でも大丈夫だろう」と思っていませんか?

確かに、法律上は口頭の合意でも契約は成立します。しかし、後でトラブルになったとき、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいます。

契約書で支払い条件を明確にしておけば、こうした問題を防ぐことができます。具体的には、支払期日の認識違いがなくなりますし、万が一支払いが遅れた場合には遅延損害金を請求する根拠にもなります。また、法的措置を取る際の証拠としても役立ちます。

何より、契約書があることで、相手に「支払いは義務である」という意識を持ってもらえるのです。実際、契約書があるだけで、未払いリスクは50%以上減少するというデータもあります。

支払い条件に含めるべき5つの要素

契約書を作るとき、最低限これだけは盛り込んでおきたい5つの要素があります。順番に見ていきましょう。

1. 支払期日の設定方法

「月末締め翌月末払い」という言葉、よく耳にしますよね。多くの業界で採用されている標準的な支払い条件です。

契約書には、たとえば以下のように書きます。

毎月末日を締め日とし、翌月末日までに指定口座へ振り込むものとする。

支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を支払期日とする。

このように、土日祝日の場合の扱いまで書いておくと、トラブルを防げます。

業界別の慣習

支払期日は業界によって異なります。以下を参考にしてください:

| 業界 | 一般的な支払期日 | 備考 |

|---|---|---|

| IT・Web制作 | 納品後30日以内 | 検収完了を起点とする場合も |

| 建設業 | 工事完了後50日以内 | 中間払いを設定する場合が多い |

| 製造業 | 月末締め翌月末払い | 標準的な条件 |

| 小売業 | 月末締め翌々月10日払い | 支払サイトが長い傾向 |

| フリーランス | 納品後14〜30日以内 | 前払い・都度払いも一般的 |

ただし、「翌月末払い」という表現だけでは、トラブルの元になることがあります。「翌月末」が28日なのか31日なのか、人によって解釈が違うからです。また、土日祝日の場合、前倒しで払うのか、後ろ倒しで払うのかも曖昧です。

こうした認識のズレを防ぐには、できるだけ具体的に書くことが大切です。

改善例:

❌ 「翌月末までにお支払いください」

✅ 「2025年2月28日(金)までに指定口座へ振り込むものとする」

2. 遅延損害金条項の書き方

遅延損害金(遅延利息)は、支払いが遅れた場合のペナルティです。契約書に明記しておくことで、万が一のときに請求できます。

法律で決まっている利率(法定利率)は年3%程度ですが、契約書で合意すれば、もう少し高い利率を設定することもできます。一般的には年14.6%が相場です。

ただし、取引規模によって適切な利率は変わります。以下を参考にしてください。

| 取引規模 | 一般的な遅延損害金率 |

|---|---|

| 小規模取引(〜100万円) | 年14.6% |

| 中規模取引(100万〜1,000万円) | 年10〜14% |

| 大規模取引(1,000万円〜) | 年6〜10% |

契約書には、たとえば以下のように書きます。

第〇条(遅延損害金)

乙が本契約に基づく代金の支払いを遅延した場合、

乙は甲に対し、支払期日の翌日から支払済みまで、

未払金額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

3. 分割払い条件の設定

分割払いは、取引先の資金繰りを助ける優しい方法ですが、その分リスクも高まります。途中で支払いが止まる可能性がありますし、回収期間も長くなります。

そこで重要なのが「期限の利益喪失条項」です。これは、分割払いの約束を破った場合、残額を一括で払わなければならないというルールです。

この条項がないと、たとえば3回目の支払いが止まっても、4回目以降も分割で請求するしかありません。しかし、この条項があれば、1回でも支払いが遅れた時点で、残りを全額請求できます。

実際の条項例

第〇条(期限の利益の喪失)

乙が次のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を失い、

甲に対して直ちに残債務全額を支払わなければならない。

(1) 分割金の支払いを1回でも怠ったとき

(2) 他の債権者から差押え、仮差押えまたは競売の申立てを受けたとき

(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立てを受けたとき

4. 前払い・中間払いの活用

前払いは、未払いリスクをゼロにできる最強の方法です。お金を先に受け取れば、支払いの心配はなくなります。また、運転資金も確保できますし、相手の本気度も測れます。

ただし、取引先によっては「前払い」と聞くと警戒されることもあります。また、納品前にお金を受け取った以上、きちんと納品する義務が生じますし、何らかの理由でキャンセルになった場合は返金の手間もかかります。

メリットとデメリットを比較して、取引先や案件の内容に応じて判断しましょう。

中間払いの設定方法

大規模プロジェクトや長期契約では、中間払いを設定するのが一般的です。

中間払いの設定例:

第〇条(代金の支払い)

本契約の代金は、以下のとおり分割して支払うものとする。

(1) 契約締結時:契約金額の30%(前払い)

(2) 中間検収時:契約金額の30%

(3) 最終納品時:契約金額の40%

業界別の活用事例

| 業界 | 前払い・中間払いの活用例 |

|---|---|

| 建設業 | 着工時30%、上棟時30%、完成時40% |

| IT開発 | 契約時50%、納品時50% |

| 製造業 | 発注時30%、納品時70% |

| コンサルティング | 月額契約で月初前払い |

5. 振込手数料の負担

振込手数料をどちらが払うのか。これも意外とトラブルになりやすいポイントです。

一般的には「振込手数料は支払者負担」が慣習ですが、明記しておかないと、手数料を差し引いた金額で振り込まれることがあります。たとえば10万円の請求に対して、手数料340円を引いた99,660円が振り込まれる、といったケースです。

数百円の差額でも、再請求するのは手間がかかります。契約書には必ず明記しましょう。

第〇条(振込手数料)

本契約に基づく代金の振込手数料は、乙(支払者)の負担とする。

トラブル例:

請求金額: 100,000円

実際の入金: 99,660円(手数料340円を差し引き)

→ 340円の差額を催促するのは手間がかかる

トラブルを防ぐ明記方法

請求書にも明記することで、二重にトラブルを防げます。

請求書への記載例:

【お振込先】

〇〇銀行 〇〇支店 普通 1234567

口座名義: カ)〇〇〇〇

※振込手数料は貴社負担でお願いいたします

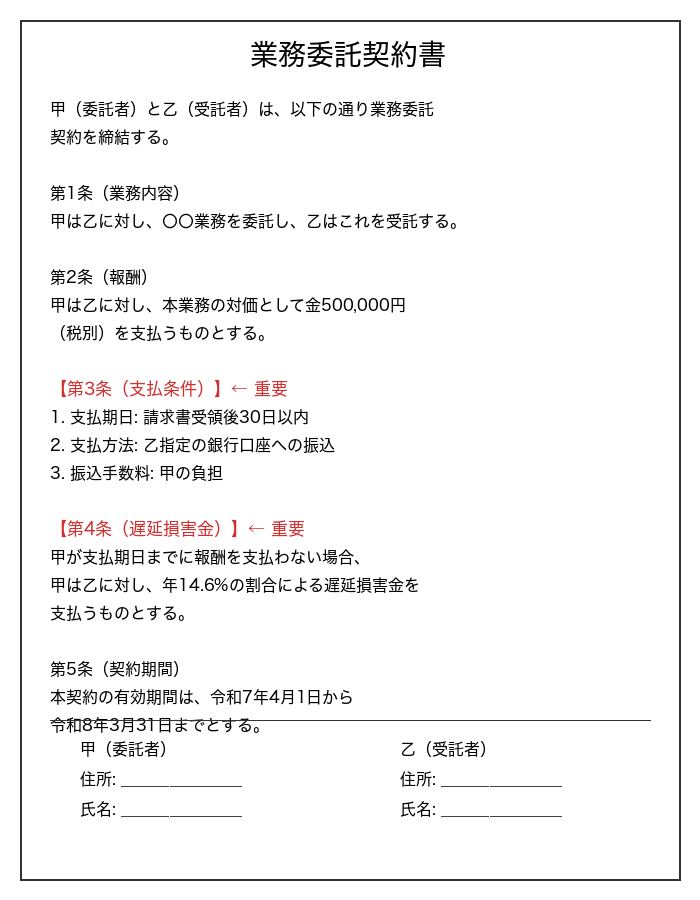

契約書テンプレート

基本的な支払い条項のテンプレート

以下は、中小企業やフリーランスでも使える基本的なテンプレートです。

第〇条(代金及び支払方法)

1. 本契約の対価として、甲は乙に対し、金〇〇円(税込)を支払うものとする。

2. 甲は、前項の代金を、〇年〇月〇日までに、

乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。

3. 振込手数料は、甲の負担とする。

第〇条(遅延損害金)

甲が前条の支払期日までに代金を支払わない場合、

甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払済みまで、

年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

業種別のカスタマイズ例

IT・Web制作の場合

第〇条(検収及び支払い)

1. 甲は、乙から成果物の納品を受けた日から7日以内に検収を行い、

その結果を乙に通知するものとする。

2. 甲が前項の期間内に検収結果を通知しない場合、

検収に合格したものとみなす。

3. 甲は、検収合格日の翌月末日までに、

乙の指定する銀行口座に代金を振り込むものとする。

継続取引の場合

第〇条(代金の支払い)

1. 甲は、毎月末日を締め日として、

当月分の取引金額を集計するものとする。

2. 甲は、前項の金額を、翌月末日までに、

乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。

3. 甲が2ヶ月以上支払いを遅延した場合、

乙は催告なしに本契約を解除できるものとする。

よくある質問(FAQ)

Q1. 口頭での合意は有効?

A. 法的には有効ですが、証明が困難です。

契約は口頭でも成立しますが、未払いが発生した場合:

- 「言った・言わない」の水掛け論になる

- 裁判で証拠として弱い

- 遅延損害金を請求できない

結論: 必ず書面で残しましょう。

Q2. 契約書なしでも支払いは請求できる?

A. 請求自体は可能ですが、回収が困難になります。

契約書がなくても:

- 請求書、納品書、メールのやり取りが証拠になる

- 民法上の債権として請求できる

ただし:

- 支払期日が不明確だと遅延損害金を請求できない

- 裁判になった場合、立証が困難

- 相手が「契約していない」と主張するリスク

Q3. 契約書の印鑑は実印が必要?

A. 認印でも有効ですが、実印の方が証拠力が高い。

| 印鑑の種類 | 証拠力 | 用途 |

|---|---|---|

| 実印(印鑑証明付き) | 最も高い | 高額取引、重要契約 |

| 会社印(角印) | 高い | 通常の取引 |

| 認印 | 有効だが低い | 軽微な取引 |

| 署名のみ | 有効だが最も低い | 簡易な契約 |

おすすめ: 10万円以上の取引は会社印以上を使用。

関連記事

📝 請求書の書き方で未払いを防ぐ - 契約後の請求書作成 💰 前払い・着手金制度の導入方法 - リスクを最小化 🚨 危ない取引先の見極め方 - リスク早期発見

まとめ

支払い条件チェックリスト

契約書を作成する際は、以下をチェックしましょう:

- 支払期日を具体的な日付で記載(例: 2025年2月28日)

- 土日祝日の場合の扱いを明記

- 遅延損害金の利率を記載(年14.6%が一般的)

- 分割払いの場合、期限の利益喪失条項を追加

- 前払い・中間払いの設定を検討

- 振込手数料の負担を明記

- 契約書に署名・捺印を取得

契約段階で支払い条件を明確にすることが、未払いリスクを減らす最も確実な方法です。

次のステップ

契約書の作成後、初回取引の与信チェックについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の状況に応じて、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

最終更新: 2025年11月18日

📚 まず読んでおきたい重要記事

関連記事

フリーランス・個人事業主の未払い対策|契約書なしでも回収できる?

フリーランスや個人事業主が直面しやすい未払いトラブルへの対処法。契約書がない場合の証拠の残し方、メール・チャットの証拠能力、少額でも回収する方法を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

未払いが発生しやすい業種・取引パターン|リスクの高い案件を見抜く

未払いリスクは業種や取引パターンによって大きく異なります。過去のデータから見えてきた未払いが発生しやすい業種、案件タイプ、危険な取引条件を事例付きで解説します。

契約書の支払い条項チェックリスト|未払い防止

契約書に必ず入れるべき支払い条項を徹底解説。支払期日、遅延損害金、期限の利益喪失条項、管轄裁判所の記載方法まで。未払いリスクを減らす契約書作成のチェックリスト付き。

ECサイト・通販事業者の未払い対策|クレジットカード決済との使い分け

ECサイトや通販事業者向けの未払い対策。後払い決済サービスの活用、クレジットカード決済との比較、請求代行サービスのメリット・デメリットを解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

建設業・下請け取引の未払い対策|建設業法の活用方法

建設業界特有の未払いリスクと対策を解説。建設業法による保護、下請代金の支払期日ルール、元請への催促方法、建設業許可行政庁への相談手順を説明。実務的な対応方法を詳しく解説します

入金確認の自動化ツール比較|手作業から解放される方法

毎月の入金確認作業を自動化することで、未払いの早期発見が可能になります。入金管理ツール、会計ソフト連携、Excelマクロなど、規模別におすすめの方法を比較します。

段階的な対応が重要です。未払い対応は、催促メール→内容証明→法的措置と、段階を踏んで進めることで回収率が高まります。

催促メールの作成、毎回大変ではありませんか?

請求書の送付から入金確認、催促メールの送信まで、請求・入金管理を一元化できるツールがあります。

- ✓請求書の送付から入金確認まで自動化

- ✓未入金案件を自動でリスト化、対応状況を一目で把握

- ✓催促メールテンプレをワンクリックで送信

- ✓経営者や上司にリアルタイムで未回収状況を共有

まずは無料トライアルで、請求・入金業務の効率化を実感してください。

MakeLeapsを無料で試す →※ 実績5,400社以上・リコーグループの請求管理クラウド

※ 当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています