初回取引の与信チェック|未払いリスクを見抜く7つのポイント

この記事は誰のため?

初めての取引先と契約するとき、「この会社、本当に大丈夫かな?」と不安になることはありませんか?

実は、初回取引で未払いが発生するケースは少なくありません。でも、事前に与信チェックを行えば、リスクを大幅に減らすことができます。この記事では、与信チェックの具体的な方法を、実務目線で解説します。

与信チェックとは?

💡 契約段階での活用:与信チェックの結果は、契約書の支払条件を決める際の重要な判断材料になります。

与信チェックとは、取引先の支払い能力と信用度を、事前に調べることです。

もし与信チェックをせずに取引を始めてしまうと、どうなるでしょうか。支払い能力のない企業と契約してしまったり、最悪の場合、倒産直前の企業や詐欺的な企業に引っかかってしまうこともあります。特に大口取引の場合、損失は甚大です。

実は、与信チェックを実施するだけで、未払いリスクは70%以上減少すると言われています。ひと手間かけるだけで、これだけのリスクを減らせるなら、やらない理由はありませんよね。

与信チェックの7つのポイント

🚨 危険な取引先の見極め:危ない取引先の見極め方では、リスク早期発見の7項目を詳しく解説しています。

ポイント1: 企業情報の基本確認

まず最初に確認したいのは、「その会社が本当に存在するか」です。当たり前のようですが、実は詐欺まがいの企業も存在するので、しっかりチェックしましょう。

**法人番号公表サイト(無料)**で検索してみてください。会社名を入力すると、法人番号、所在地、設立年月日が表示されます。ここに出てこない場合は、法人格のない団体か、最悪の場合は架空の会社かもしれません。

さらに詳しく調べたい場合は、登記情報提供サービス(有料・1件335円)を使いましょう。登記簿謄本をオンラインで取得できるので、代表者の氏名、役員構成、資本金、本店所在地を確認できます。

特に注意したいのは、以下のような「危険なサイン」です。

- 登記情報に出てこない

- 本店所在地がバーチャルオフィスやレンタルスペース

- 代表者が短期間で何度も変わっている

- 資本金が1円

こうしたサインがある場合は、慎重に判断しましょう。

ポイント2: 信用情報の調査

基本情報の確認が終わったら、次は信用情報を調べましょう。ここで役立つのが、信用調査会社のデータベースです。

**帝国データバンク(TDB)や東京商工リサーチ(TSR)**といったサービスを使えば、企業の財務状況、評点、支払い状況などを確認できます。費用は1件数千円からですが、取引規模に応じて調査内容を選べます。

もし予算が限られている場合は、無料のサービスもあります。政府が運営するgBizINFOでは企業の基本情報や補助金受給履歴を確認できますし、上場企業ならYahoo!ファイナンスで財務情報を見ることができます。また、官報では破産や民事再生の情報も公開されています。

評点・格付けの見方

帝国データバンクの評点は100点満点で、以下が目安です:

| 評点 | 評価 | 取引判断 |

|---|---|---|

| 70点以上 | 優良 | 安心して取引可能 |

| 50〜69点 | 標準 | 一般的な与信管理で取引可能 |

| 40〜49点 | 要注意 | 小額取引または前払いを検討 |

| 40点未満 | 危険 | 取引を避けるべき |

ポイント3: 財務状況の確認

決算公告の確認方法

決算公告とは:

- 法律で義務付けられている決算書の公告

- 官報または自社サイトに掲載される

確認方法:

- 官報(https://kanpou.npb.go.jp/)で検索

- 会社のWebサイトの「決算公告」ページ

- 上場企業はEDINET(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

貸借対照表・損益計算書の読み方

財務諸表で最低限チェックすべき項目:

貸借対照表(B/S):

- 自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総資産 × 100

- 40%以上: 健全

- 20〜40%: 標準

- 20%未満: 要注意

損益計算書(P/L):

- 営業利益: 本業で黒字か赤字か

- 経常利益: 継続的に利益が出ているか

赤字企業との取引判断

赤字企業すべてが危険というわけではありません。

取引を避けるべき赤字企業:

- 3期連続で営業赤字

- 債務超過(負債が資産を上回る)

- 現金・預金が極端に少ない

取引可能な赤字企業:

- 一時的な赤字(設備投資など理由が明確)

- 営業キャッシュフローはプラス

- 親会社の支援がある

ポイント4: ネット上の評判調査

Googleでの検索方法

取引先の会社名で検索し、以下をチェック:

- 「会社名 + 評判」

- 「会社名 + トラブル」

- 「会社名 + 未払い」

- 「会社名 + 倒産」

SNS・口コミサイトの活用

- Twitter/X: リアルタイムの評判

- 転職口コミサイト(OpenWork、転職会議): 社員の生の声

- 業界掲示板: 同業他社の情報

ネガティブ情報の見極め方

ネット上の情報は全てが正しいわけではありません。

信頼できる情報:

- 複数の情報源で同じ内容が指摘されている

- 具体的な日付・金額・事実が記載されている

- 公的機関のサイト(裁判所、官報など)

信頼できない情報:

- 匿名の書き込みのみ

- 感情的な内容

- 1件だけの指摘

ポイント5: 実地訪問

初回訪問で確認すべきポイント

可能であれば、契約前に一度訪問しましょう。

オフィスで確認すること:

- オフィスの広さ・立地(経営規模に見合っているか)

- 従業員数と雰囲気(実際に人が働いているか)

- 設備・備品の状態(新しいか古いか)

- 受付・応対の丁寧さ

オフィスの雰囲気・従業員数

危険なサイン:

- 表札がない、または複数の会社が同じ場所

- 従業員がほとんどいない(営業時間中なのに)

- オフィスが異常に古い、汚い

- 名刺の住所とオフィスの住所が違う

バーチャルオフィスのリスク

バーチャルオフィスとは:

- 住所だけを借りるサービス

- 実際にはそこで業務をしていない

リスク:

- 実態のない会社の可能性

- 連絡が取れなくなるリスク

- 法的手続きが困難

対処法:

- 初回取引は小額から

- 前払いを条件にする

- 代表者の自宅住所・携帯電話を確認

ポイント6: 支払い実績の確認

取引銀行への照会

取引銀行に与信照会をすることで、支払い状況を確認できます。

照会方法:

- 取引先に「取引銀行を教えてほしい」と依頼

- 銀行に電話し、「与信照会をしたい」と伝える

- 銀行から取引先へ照会許可を確認

- 銀行から簡易な評価を受け取る

注意点:

- 取引先の同意が必要

- 詳細な情報は得られない

同業他社へのヒアリング

業界の横のつながりを活用しましょう。

確認すること:

- 支払い状況(期日通りに払われているか)

- トラブルの有無

- 取引を続けているか

初回取引は小額から

初めての取引先とは、いきなり大口取引をしないのが鉄則です。

段階的な取引拡大例:

- 初回: 10万円以下の小額取引

- 2〜3回目: 期日通り支払われたら50万円まで

- 4回目以降: 信頼関係が築けたら100万円以上

ポイント7: 取引限度額の設定

取引限度額の決め方

取引限度額とは、1社あたりの売掛金の上限です。

一般的な計算式:

取引限度額 = 年商 × 係数

係数の目安:

- 優良企業(評点70点以上): 5〜10%

- 標準企業(評点50〜69点): 2〜5%

- 要注意企業(評点40〜49点): 1%以下

例:

- 取引先の年商: 1億円

- 評点: 60点(標準)

- 取引限度額 = 1億円 × 3% = 300万円

定期的な見直しタイミング

取引限度額は、定期的に見直しましょう。

見直しのタイミング:

- 半年に1回または1年に1回

- 取引先の決算期後

- 支払い遅延が発生したとき

- 業界の動向が変わったとき

限度額超過時の対応

取引限度額を超える注文があった場合:

対応方法:

- 前払いまたは中間払いを依頼

- 親会社の保証を取得

- 与信保険に加入

- 取引を断る

危険な兆候チェックリスト

こんな取引先は要注意(10項目)

以下に1つでも当てはまる場合は、取引を慎重に検討してください:

- 会社の連絡先が携帯電話のみ

- 事務所がバーチャルオフィスまたはレンタルスペース

- 代表者が頻繁に変わっている

- 登記上の住所と実際のオフィスが異なる

- 資本金が極端に少ない(1円など)

- 設立1年未満

- ネット検索で「未払い」「トラブル」の情報が多数

- 決算公告を公開していない

- 初回から大口取引を依頼してくる

- 前払いや中間払いを拒否する

取引を断るべき判断基準

以下の場合は、取引を断るべきです:

- 信用調査会社の評点が40点未満

- 3期連続で営業赤字かつ債務超過

- 過去に取引停止・倒産の履歴がある

- 同業他社から「支払いトラブルがある」と聞いた

- 実地訪問で実態が確認できない

与信管理の社内フロー

与信チェックの責任者

与信チェックは、営業担当者だけでなく、経理部門や与信管理部門が関与すべきです。

推奨体制:

- 営業担当者: 基本情報の収集

- 経理担当者: 財務情報の分析

- 経営者または与信管理責任者: 最終判断

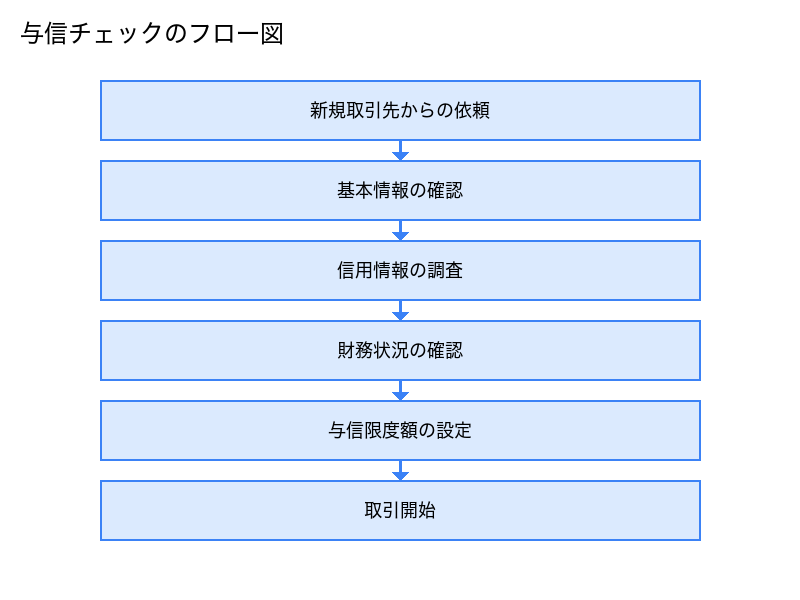

新規取引の承認フロー

標準的なフロー:

- 営業担当者が新規取引を希望

- 与信チェックシートに情報を記入

- 経理部門が信用調査を実施

- 与信管理責任者が取引可否を判断

- 承認された場合のみ契約を締結

記録の残し方

与信チェックの結果は、必ず記録に残しましょう。

記録すべき情報:

- 調査日

- 調査方法(信用調査会社、実地訪問など)

- 調査結果(評点、財務状況など)

- 判断理由

- 取引限度額

記録方法:

- Excelやスプレッドシートで管理

- 与信管理システムを導入

- クラウド会計ソフトの与信管理機能を活用

よくある質問(FAQ)

Q1. 小規模取引でも与信チェックは必要?

A. 10万円以上の取引なら実施すべきです。

小額だからといって与信チェックを省略すると:

- 取引が積み重なって大きな未払いになる

- 初回は小額でも、次回から大口取引になる可能性

小規模取引の簡易チェック:

- 法人番号公表サイトで実在確認(無料)

- Googleで会社名を検索(無料)

- gBizINFOで基本情報を確認(無料)

Q2. 個人事業主の与信チェック方法は?

A. 個人事業主は法人と異なり、情報が少ないため難しいです。

個人事業主の与信チェック方法:

- 過去の取引実績を確認

- 事業内容が実在するか(Webサイト、SNS、実店舗)

- 前払いまたは小額取引から開始

- 身分証明書のコピーを取得

Q3. 与信チェックにかかる費用は?

A. 無料〜数万円と幅があります。

| 調査方法 | 費用 | 信頼性 |

|---|---|---|

| 法人番号公表サイト | 無料 | 低 |

| gBizINFO | 無料 | 中 |

| 登記情報提供サービス | 335円/件 | 中 |

| 帝国データバンク簡易調査 | 3,000円〜 | 高 |

| 帝国データバンク詳細調査 | 1〜3万円 | 最高 |

おすすめ: 取引金額に応じて使い分ける

- 10万円以下: 無料調査のみ

- 10〜100万円: 登記情報 + 簡易調査

- 100万円以上: 詳細調査

関連記事

🚨 危ない取引先の見極め方 - 早期警戒サインの発見 💰 前払い・着手金制度の導入 - リスクの高い取引先への対策 📝 契約書の支払条件を決める - 与信結果を反映した条件設定

まとめ

与信チェックの7つのポイント総まとめ

- 企業情報の基本確認: 法人番号公表サイトで実在確認

- 信用情報の調査: 帝国データバンクで評点を確認

- 財務状況の確認: 決算公告で自己資本比率をチェック

- ネット上の評判調査: Googleで「会社名 + 評判」を検索

- 実地訪問: 可能ならオフィスを訪問

- 支払い実績の確認: 初回は小額取引から開始

- 取引限度額の設定: 年商の2〜5%を目安に設定

与信チェックを実施するだけで、初回取引の未払いリスクは大幅に減らせます。

次のステップ

与信チェック後、契約書の作成について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の状況に応じて、信用調査会社や専門家にご相談ください。

最終更新: 2025年11月18日

📚 まず読んでおきたい重要記事

関連記事

危ない取引先の見極め方|リスク早期発見7項目

危ない取引先を事前に見極める方法を徹底解説。信用調査のやり方、危険信号のサイン、取引開始前のチェック項目、倒産の兆候まで網羅。未払いリスクを回避する実践ガイドです。

BtoB取引の未払いリスク管理|与信管理の実務フロー

BtoB取引における与信管理の実務フローを詳しく解説。新規取引先の審査基準、取引限度額の設定方法、定期的な見直しタイミング、社内体制の作り方を説明。実務的な対応方法を詳しく解説します

契約書の支払い条項チェックリスト|未払い防止

契約書に必ず入れるべき支払い条項を徹底解説。支払期日、遅延損害金、期限の利益喪失条項、管轄裁判所の記載方法まで。未払いリスクを減らす契約書作成のチェックリスト付き。

ECサイト・通販事業者の未払い対策|クレジットカード決済との使い分け

ECサイトや通販事業者向けの未払い対策。後払い決済サービスの活用、クレジットカード決済との比較、請求代行サービスのメリット・デメリットを解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

フリーランス・個人事業主の未払い対策|契約書なしでも回収できる?

フリーランスや個人事業主が直面しやすい未払いトラブルへの対処法。契約書がない場合の証拠の残し方、メール・チャットの証拠能力、少額でも回収する方法を解説。実務的な対応方法を詳しく解説します

建設業・下請け取引の未払い対策|建設業法の活用方法

建設業界特有の未払いリスクと対策を解説。建設業法による保護、下請代金の支払期日ルール、元請への催促方法、建設業許可行政庁への相談手順を説明。実務的な対応方法を詳しく解説します

段階的な対応が重要です。未払い対応は、催促メール→内容証明→法的措置と、段階を踏んで進めることで回収率が高まります。

催促メールの作成、毎回大変ではありませんか?

請求書の送付から入金確認、催促メールの送信まで、請求・入金管理を一元化できるツールがあります。

- ✓請求書の送付から入金確認まで自動化

- ✓未入金案件を自動でリスト化、対応状況を一目で把握

- ✓催促メールテンプレをワンクリックで送信

- ✓経営者や上司にリアルタイムで未回収状況を共有

まずは無料トライアルで、請求・入金業務の効率化を実感してください。

MakeLeapsを無料で試す →※ 実績5,400社以上・リコーグループの請求管理クラウド

※ 当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています